Special Feature No.2

1. NFT 이후 디지털 아트의 물질화와 저자성 문제

강경석 전남대학교 대학원 미술학과 미술이론 전공

cizifus@jnu.ac.kr

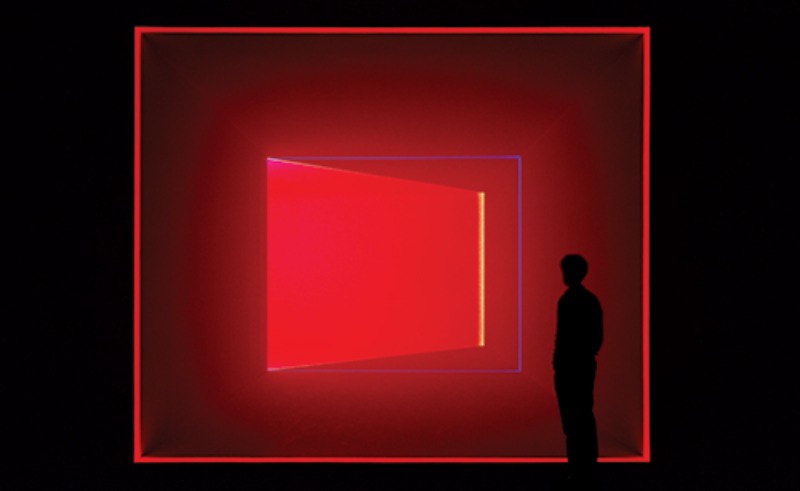

전통적인 미술관 전시에서부터 최근 유행하는 몰입형 인터랙티브(interactive) 체험장에 이르기까지, 정보통신 기술의 발전은 관람자에게 새로운 방식으로 예술을 즐기고 참여할 수 있는 기회와 변화된 미술적 환경을 제공한다. 가장 최근의 눈에 띄는 변화는 예술에서의 물리적 경험과 디지털적 경험을 하이브리드적으로 결합한 피지털 아트(Phygital Art)의 등장일 것이다. 피지털 아트는 피지컬(physical) 과 디지털(digital)의 합성어로 물리적 요소와 디지털 요소를 결합하여 관람객에게 새로운 시각 경험을 제공하는 작업을 지칭한다.

피지털 아트는 인공지능, 증강현실, 가상현실 등의 기술을 구현할 수 있는 디지털 기술의 발전과 함께 빠르게 진화하고 있는데 개념으로서의 피지털은 완전히 새로운 것은 아니지만 2013년 호주의 에이전시 모멘텀(Momentum)이 이 용어의 저작권을 주장했으며, 물리적 세계와 가상 세계의 결합을 의미하는 용어로 정립되었다. 최근 들어서는 데미안 허스트(Damien Hirst, 1965-)의 <통화(Currency)>(2021)와 같이 물리적 작품을 디지털이나 NFT(Non Fungible Token, 대체 불가능한 토큰) 등의 형태로 비물질화하거나 프랭크 스텔라(Frank Philip Stella, 1936-)의 <기하학(Geometries)>(2022)과 같이 디지털 작품을 재물질화 가능한 계약서와 도면을 갖춘 NFT 형태로 만드는 작품을 주로 지칭하는 데 사용되기도 한다.

하지만 물질화된 작업을 비물질화하거나 비물질화된 작업을 재물질화하는 과정에는 몇 가지 살펴보아야 할 문제가 있다. 본 논문에서는 미국 미니멀리즘(Minimalism)의 저자성에 관한 두 사건의 사례에 비추어 디지털 아트의 재물질화 과정에서 나타날 수 있는 저자성 문제를 고찰해 보았다.

1990년 3월 도널드 저드(Donald Judd, 1928-1994)는 『아트 인 아메리카(Art in America)』에 “1989년 가을 로스앤젤레스 에이스 갤러리에 본인의 이름으로 전시된 작품은 본인 자신이 만든 것이 아니다.”라는 내용의 광고를 게재했다.1) ‘판자(Giuseppe Panza) 사건’이라 알려진 이 사건은 에이스 갤러리가 전시를 기획하며 이탈리아에 설치되어 있는 저드의 작품을 옮겨 오는 대신 판자가 저드에게 작품을 사들일 때 받아둔 진품 증명서와 계약서를 근거로 로스앤젤레스에서 복제품을 제작한 것에서 시작했다. 일반적으로 저작인격권에 따라 작가의 주장이 받아들여졌어야 하지만, 이 경우는 달랐다.

저드는 자신이 지정한 공방에 제작을 의뢰하고, 가이드 문서에 따라 작품에 대한 최소한의 지시 사항을 준수하기만 하면 작가의 승인이 없더라도 작품을 제작할 권리가 있다는 조건의 계약서를 판자에게 써 주었던 것이다. 미술사학자 권미원은 이 사건을 설명하면서, 미니멀리즘의 특징인 시각적 다양성을 배제하고 산업 생산 방식을 채택함으로써 미술가의 수작업을 진품성의 표시로 여기는 것을 거부했던 미니멀리즘의 속성이, 아이러니하게도 그러한 주장을 했던 작가들에 의해 다시 부정되었다고 지적한다.2)

로버트 모리스(Rober Morris, 1931-2018)는 작품 <리타니즈(Litanies)> (1963)를 판매한 후 판매대금을 받지 못하자, 해당 오브제가 더 이상 미학적 특성을 가진 예술작품이 아니라고 선언하는 문서를 작성하고 법률사무소에서 공증받았다. 저자가 작품의 무효를 선언하자 <리타니즈>는 아무 의미 없는 물건이 되었다. 나중에 구매자가 대금을 지급하면서 <리타니즈>는 다시 예술작품의 지위를 회복했고, 진술서 또한 별도의 예술작품으로 취급되어 판매되었다. 이 사례는 작가가 작품을 소유하고 있지 않아도 작가의 저자성이 작품의 미학적 상태에 영향을 줄 수 있고, 작가가 언제든 저자성을 철회할 수 있다는 것을 보여준다. 작품이 파괴되거나 훼손되지 않았음에도 불구하고 그 본질적인 속성이 박탈된 것이다. 작가가 작품의 저자성을 철회함으로써 오히려 작가의 저자성이 더욱 강조된 결과를 가져온 것이다.

미니멀리즘에서 나타난 이런 저자성의 문제는 피지털 아트의 재물질화 과정에서도 발생할 수 있다. 가장 흔히 발생할 수 있는 문제는 ‘NFT 소유 권리 밖 재현의 문제’이다. 이는 소유자가 사들인 피지털 NFT의 스마트 계약에 명시된 조건을 위반하는 경우인데 피지털 NFT와 함께 제공되는 3D 프린팅 도면은 일반적인 디지털 파일의 형태로 제공된다.

이 파일은 보통의 디지털 파일과 다를 바가 없으므로 소유자가 3D프린터를 이용해 작품을 출력한다고 해서 이 디지털 도면이 소멸한다거나 NFT의 계약서에 작품을 출력한 사실이 기록되는 것과 같은 변화가 생기지 않는다. 이런 점을 악용해 소유자가 계약에 명시된 조건보다 더 많은 작품을 제작해 사용하는 경우 창작자와의 저작권 마찰이 발생할 수 있다. 또 영리를 목적으로 대량 복제해 판매할 가능성도 발생하므로 결국 창작자가 제공한 정밀한 도면으로 제작된 모조품이 난립할 가능성이 존재한다는 것이다.

‘재현물에 대한 저자의 부인(否認) 혹은 부정(否定)’ 또한 발생 가능한 문제다. 프랭크 스텔라의 <기하학(Geometries)>(2022) NFT 시리즈는 비대칭의 원통과 다면체로 구성된 3D 기하학 이미지와 이 이미지를 3D프린터로 출력할 수 있는 도면 그리고 작품에 대한 권한이 담긴 계약서로 구성되어 있다. 스텔라는 작품의 3D프린터 도면과 출력에 필요한 프린터 종류, 사용될 재료, 크기, 색상 조건 등을 상세히 기록해 놓았다. 하지만 구매자가 제시한 조건을 지켜 물리적 재현을 한다고 하더라도 3D프린터의 기술적 한계로 인해 작품 출력에 여러 변수가 존재하고, 작업자의 능력에 따라 출력물의 균일성이 보장되지 않는다. 이런 조건으로 인해 재현된 작품의 제작 상태가 작가가 기대했던 결과물과 현저히 다른 경우가 발생할 수 있다. 이런 이유로 도널드 저드가 주세페 판자의 의뢰로 제작된 작품을 거부한 것처럼 창작자가 최종 출력된 작품을 ‘진품’이 아니라고 부정하는 상황을 가정해 볼 수 있겠다.

NFT는 스마트 계약에 따라 작품에 대한 보상이 완료되어야 작품의 소유권이 블록체인에 업데이트되도록 설계되어 있어 실물 작품의 거래에서처럼 작품을 양도했지만, 대금의 지급이 미루어지는 상황은 발생하지 않는다. 하지만 NFT 거래에 사용되는 암호화폐들은 가격의 변동성이 높아 고정가치 거래 수단으로서는 안정적인 거래를 하기 어렵다. 상황이 이렇다 보니 작가가 작품 판매의 대가로 지급받은 암호화폐가 내·외부적인 이유로 언제든 제한 없는 가격 폭으로 폭락하는 경우가 발생 가능한데 이 경우 작가는 작품을 판매했지만, 현실적인 경제적 보상을 전혀 받지 못하기 때문에 모리스와 같이 작품에 대한 미학적 철회를 선택할 수도 있다.

또한 디지털 아트의 재물질화는 ‘물리적 실체의 부재에서 오는 감각의 경험’이라는 디지털 아트 특성 자체를 약화시킬 수도 있다. 디지털 아트가 기존의 미술 작품들과 명확히 구분되는 ‘비물질성’이라는 형태적 특성을 버린다면 그 작품의 미학적 특성 또한 어떤 형태로든 변화를 맞을 수밖에 없다. 그렇다면 우리가 맞닥뜨릴 문제에는 물질적으로 재현된 디지털 아트가 미학적 관점에서 어떻게 평가되고 이해되어야 하는지에 관한 문제 또한 포함될 것이다.

앞서 살펴본 바대로 급변하는 기술발전의 영향으로 우리의 예술 환경 또한 빠르게 변화하고 있다. 그 영향으로 물질화된 작업을 비물질화하거나 비물질화된 작업을 재물질화하는 등 기존에는 시도되지 않았던 다양한 형태들의 작업들도 나타나고 있다. 이 과정에서 발생 가능한 저자성의 문제나 미학적 특성의 변화와 같은 부분들은 아직 우리에게 일반적이진 않으나 그 발생 가능성은 충분히 예측되는 범주에 있다고 하겠다. 따라서 이와 같은 환경변화에 대한 법적, 윤리적, 미학적 문제들에 대한 예술가, 컬렉터, 비평가의 관심과 활발한 논의가 필요할 것으로 보인다.PA

[각주]

1) Guggenheim Museum, “Object Lessons: Case Studies in Minimal Art-The Guggenheim Panza Collection Initiative” (New York: Guggenheim Museum, 2021), pp. 110

2) 권미원, 『장소 특정적 미술』, 김인규, 우정아, 이영욱 옮김, 현실문화연구, 2013, pp. 64-68

2. 대항의 아카이브: 1980-90년대 한국 페미니즘 미술 전시연구

고경옥 홍익대학교 일반대학원 미술학과 예술학 전공 박사

curatorko@naver.com

한국의 페미니즘 미술은 주류 미술사에 포섭된 서구 페미니즘 미술의 성과와는 달리 서구 중심의 논리 속에서 변방의 미술이자, 주류 담론의 주변부 혹은 보충적인 것으로서 애매한 자리에 위치하고 있다. 이는 근대와 탈근대를 순차적으로 경험한 서구와는 다르게 짧은 시간에 다층적 역사를 겪어낸 한국사회의 특수성과 ‘중심과 주변’이라는 권력의 문제에 기반한다. 즉, 한국사회에서의 젠더 문제는 복잡한 사유체계에 직면하게 하고, 동시에 한국 근·현대 시간의 주름을 펼쳐내야 하는 당위성을 갖게 한다. 본 연구는 이러한 서구와 한국 페미니즘 미술의 차이에 주목하며, 그간 부분적인 연구로 진행되었던 한국의 1980-90년대 페미니즘 미술을 통사적인 차원에서 논한다.

본 연구는 기존에 서술된 한국 근·현대사의 ‘대항서사(counter-narrative)’로서의 예술 실천을 위한 아카이브 프로젝트이다. 이러한 목적을 위해 한국의 페미니즘 미술이 본격적인 차원으로 개화한 1980년대를 시작으로 1990년대 말까지의 시기를 연속선상에서 바라보며 ‘전시’라는 제도를 연구 대상으로 삼는다.

연구자는 1980-90년대 한국 페미니즘 미술 전시에 관련된 다양한 아카이브를 발굴·수집하고, 당대에 활동했던 작가, 기획자, 이론가들을 인터뷰하며 그들의 육성을 새롭게 담아낸다. 이를 통해 과거를 복기하고 한국 페미니즘 미술의 흐름을 읽어내는 동시에, 소외, 누락, 배제를 경험한 많은 여성을 호명한다. 이 같은 맥락에서 본 연구의 궁극적인 목적은 주류 담론에서 밀려나 있던 한국 페미니즘 미술의 정당한 위치를 찾아주는 것이다.

이러한 문제의식에 기반해 본 연구의 Ⅱ장에서는 2000년대 이후에 활발하게 개화된 아카이브 담론을 살펴보고, 린다 노클린(Linda Nochlin)을 필두로 한 ‘수정주의 미술사(Revisionist art history)’를 현재적 시각에서 재독해한다. 또한, 자크 데리다(Jacques Derrida)가 제시한 ‘아카이브가능성(archiveability)’을 통해 새로운 역사를 향한 틈새와 균열을 찾고, 전복의 가능성을 타진한다. 이를 바탕으로 아카이브 발굴을 통해 누락된 여성의 역사를 쓰고자 했던 노클린의 초기 페미니즘 미술 연구가 동시대에도 여전히 유효함을 고찰하며, 본 연구의 방법론으로서의 당위성을 밝힌다.

Ⅲ장에서는 이러한 이론적 논의를 기반해 페미니즘 미술 전시에 대한 연구로서 1980년대의 활동을 자세하게 논한다. 먼저 1980년대 사회와 미술 현장을 살피고, 페미니즘 미술이 여성운동과 어떻게 접합하게 되었는지 그 긴밀한 관계망에 대해 확인한다. 이어 시월모임의 《시월모임》(1985), 《반에서 하나로》(1986), 터그룹의 《터전》(1985-1992), 여성미술연구회의 결성 배경과 스터디 내용, 각 회차별 《여성과 현실》(1987-1994), 여성미술연구회의 소그룹 활동, 그리고 또 하나의 문화와의 시화전 《우리 봇물을 트자》(1988)에 대한 개별활동을 상세하게 분석한다.

1990년대 페미니즘 미술은 1980년대와의 단절이 아닌 연속성으로 그려지는 것으로서 다원화 경향성과 여러 층위가 겹쳐져 보다 역동적으로 진행된다. Ⅳ장에서는 이러한 1990년대의 사회적 배경을 살피고, 미술 현장의 상황을 거대서사와 미시사라는 두 가지 갈래를 통해 한국 사회와 미술계를 조망한다. 그리고 1980년대 여성 운동계와의 교류와 연대가 페미니즘 미술 전개에 큰 기폭제가 되었던 것처럼, 1990년대에도 여성운동과의 관계성이 페미니즘 미술의 중요한 백그라운드였음을 밝힌다. 이를 기반으로 30캐럿의 《30캐럿》(1993-2000), 《여성, 그 다름과 힘》(1994), 부산의 《페미니즘 아트, 세계 해석의 독자성》(1991), 《여성·역사: 새롭게 보기 혹은 넘어서기》(1995), 그리고 《’99여성미술제: 팥쥐들의 행진》(1999)을 상세하게 연구한다.

1980-90년대 페미니즘 미술 전시 연구를 통해 1980년대의 페미니즘 미술이 여성운동과의 접합으로서 역동성, 자생성, 다성성을 지녔음을 확인하고, 1990년대에는 다원화 문화운동과 포스트페미니즘으로 확장되었음을 밝힌다. 이에 본 연구는 다음과 같은 의의를 도출하였다.

첫째, 그간 부분 혹은 파편화된 연구로 존재했던 한국의 페미니즘 미술을 거시적으로 조망하며 하나의 통사로서의 이해를 가능하게 한다. 본격적인 차원으로 개화된 시기인 1980년대부터 활발하게 전개된 1990년대 말까지 페미니즘 미술의 흐름과 주요한 쟁점, 그리고 미술계의 위치 등을 함께 연구하면서 페미니즘 미술의 지형도를 살펴본 의의를 지닌다.

둘째, 본 논문은 아카이브 담론과 수정주의 미술사 방법론의 교차점을 기반으로 누락·배제·소외된 여성의 역사를 발굴한다. 특히 개별 작가 중심의 연구가 아닌, ‘전시’에 주목함으로써 사라진 많은 이름을 복원할 수 있었고, 당대 활동한 인물들의 목소리를 직접 들으며 아카이브만으로는 담을 수 없는 지워진 역사를 기록한다.

그간 조망되지 않았던 1980년대 시월모임의 초기 활동, 터그룹의 전시, 여성미술연구회의 초기 멤버들에 대해 새롭게 연구한다. 또한, 연구가 부재했던 1990년대 그룹 30캐럿 활동의 전모를 밝힘으로써 1990년대 페미니즘 미술 지형도를 새롭게 바라볼 수 있는 기회를 제공하고, 중앙과 지역 사이의 권력 구조 가운데 이중적 소외를 경험한 부산의 페미니즘 미술을 다룸으로써 기존의 서울 중심의 연구를 확장하는 의미를 더한다.

셋째, 새로운 아카이브를 발굴하여 한국의 초기 페미니즘 미술을 기록함과 동시에 ‘아카이브가능성(archiveability)’을 통해 기존 미술사에서 재맥락화한 의의를 지닌다. 이는 1980년대 페미니즘 미술이 마르크스주의 페미니즘이라는 단일한 성격으로 정의되어 민중미술의 하위주체로 논의되었던 기존의 관점에서 벗어나, 자생성으로 전개되었음은 물론이고 페미니즘의 복수성처럼 여러 목소리를 지녔던 것으로 확인되었다. 즉, 본 연구는 1980년대 페미니즘 미술을 보다 입체적으로 바라본 시각인 동시에 대항서사를 구축하고자 하는 페미니스트적 역사 인식이다.

넷째, 1980-90년대 페미니즘 미술 전시 연구를 통해 이들의 활동이 당대의 여성운동계와의 긴밀한 접합으로 이루어졌음을 밝힌다. 1980년대 여성운동의 현장 활동과 액티비즘은 물론이고, 영화·연극·미술·문학계 등 문화적 페미니즘이 활발하게 개화된 1990년대의 활동에서도 시각예술과 여성운동과의 지속적인 교류가 이어졌음을 알 수 있다. 이러한 연구는 한국 페미니즘의 연대와 교류, 그리고 관계성을 고찰한 의의를 지니며, 한국의 페미니즘 미술이 미술계에서만 논의할 수 없는 거시적인 차원에서의 페미니즘 운동임을 시사한다.

마지막으로 본 연구는 글로벌 페미니즘의 맥락에서 아시아의 한국 페미니즘 미술을 연구한 의의를 지닌다. 전시학으로 편입된 글로벌 페미니즘 미술은 초기 서구의 페미니즘 미술과의 차이를 인식하며 2000년대 이후 계급, 인종, 젠더, 섹슈얼리티, 종교, 국적, 문화적 차이를 넘어선 연구로서 그 지형도를 확장하고 있다.

동시에 글로벌 미술은 서구-남성-이성애 중심의 미술사에서 탈중심화를 겨냥하며, 그간 비루쥬였던 미술을 새롭게 조망하고 있다. 이러한 역사적 맥락에서 본 논문은 그간의 주류 담론에서 탈중심화를 시도하는 것은 물론이고, 글로벌 페미니즘으로 확장된 동시대 페미니즘 미술 연구로서 그 의의를 지닌다.

1980년대 초반부터 2000년까지 한국 페미니즘 미술 전시는 페미니즘의 주요한 이론과 이슈를 다룰 뿐만 아니라, 한국 현대미술의 흐름 가운데 여러 담론과 교차한다. 따라서 본 논문은 미술사, 미술비평, 미술이론, 페미니즘, 문화 연구와 관련해 다양한 후속 연구를 위한 활용도 높은 선행 연구가 될 것이다.

무엇보다도 본 연구에서 주목한 아직 도래하지 않은 미래로의 열린 가능성을 내재한 아카이브의 특성, 즉, ‘아카이브가능성’은 주변부 혹은 미완의 자리에 위치했던 한국 페미니즘 미술에 재맥락화의 가능성을 부여하고, 한국 페미니즘 미술을 새로운 미래로 나아가게 한다. 여러 담론의 교차점 위에 있는 본 1980-90년대 한국의 페미니즘 미술 전시 연구가 후속 연구자에게 도움이 되길 기대한다. PA

3. 오메르 파스트의 비디오 설치작품 연구

김모희 한국예술종합학교 미술이론과 전문사과정

mohee@orangeslicetype.nl

2000년대 초반 발생한 사회적 위기는 같은 시기 새로운 매체 환경을 형성한 뉴미디어를 통해 미술의 언어로 다루어졌다. 특히 ‘비디오 설치작품(video installations)’은 당대의 예술과 현실에 침투한 뉴미디어를 기반으로 전쟁과 테러 등의 역사적 사건을 주제 삼았다. 본 연구는 이러한 토대 위에 개진된 실천으로서 오메르 파스트(Omer Fast, 1972-)의 비디오 설치작품을 위치 짓는다. 그가 다루는 외상과 기억은 21세기를 진단하는 개념 중 하나인 ‘글로벌 위험사회(global risk society)’의 위험과 재난으로부터 파생된다.

이에 본 연구는 21세기 초 글로벌 위험사회와 뉴미디어가 맺는 관계를 고찰하고, 이를 재매개(remediation)하는 파스트의 비디오 설치작품을 다각도로 분석하는 데에 일차적인 목표를 둔다. 나아가 글로벌 위험사회를 주제로 하는 비디오 설치작품이 첨예하게 작동시키는 메타 형식적 특성과 그 미학적 의의를 파악하는 것을 궁극적인 목적으로 삼는다.

논문은 다음의 세 가지 축을 통해 파스트의 작품 세계를 조명한다. 첫째, 작품이 다루는 시대적 맥락을 파악하기 위해 울리히 벡(Ulrich Beck, 1944-2015)의 글로벌 위험사회 개념을 살핀다. 이는 위험과 재앙으로부터 파생된 동시대의 특수한 경험과 미디어 현실을 이해하는 데에 중요한 기틀로 작용한다.

둘째, 파스트의 작품 형식을 표명하기 위한 논의로서 ‘비디오 설치작품’의 독특한 형식과 위상을 규명한다. 본고는 비디오 설치작품이 시대적 특성과 기술을 바탕으로 시각화, 가속화된 글로벌 위험사회의 경험을 매개하는 매개체라 본다. 영화와 비디오 사이의 변증법적 관계, 외적-내적 구성 요소의 공간화 등을 특징으로 하는 비디오 설치작품은 파스트의 작품을 비평하기 위한 형식적 기반으로서 중요하게 다뤄진다.

셋째, 2000년대 초반 비디오 설치작품의 한 경향이자 파스트의 작품이 속한 흐름으로서 미술에서의 다큐멘터리적 실천과 논의들을 톺아본다. 이는 형식적 범주에서 나아가 동시대 미술의 맥락 안에서 파스트의 작품이 갖는 의의를 검토하기 위함이다. 특히 2000년대 초반에 이루어진 ‘다큐멘터리적 전환(documentary turn)’은 글로벌 위험사회의 도래와 비디오 설치작품이라는 형식의 교차점에서 이루어진 실천으로 논의된다.

이스라엘계 미국인이자 독일 베를린에서 활동하는 파스트는 비디오 아트가 ‘영화적 전환(cinematic turn)’을 맞이한 1990년대 이후부터 현재까지 비디오 설치작품을 기반으로 활동해 온 작가이다. 픽션과 다큐멘터리의 경계를 넘나드는 그의 작품은 재난의 경험으로부터 비롯된 기억과 트라우마의 매개 과정을 재현하는 작업으로 논의되어 왔다. 작품의 배경에는 20세기 이후 일어난 전쟁과 테러 등, 현대 사회의 폭력적인 사건과 ‘위험’이 자리해 있다.

벡은 위험을 재앙과 다른 의미의 리스크(risk), 즉 ‘재앙의 예견’이라 정의했다. 또한 재앙이 뉴미디어 및 대중매체와 만나 확산되는 국면을 통해 모든 형태의 재앙이 우리에게 일어날 수 있다고 예상케 한다는 점에서 ‘글로벌’한 위험이 될 수 있음을 지적한다. 특히 9.11 테러는 재앙의 대중매체적 발생을 통해 위험을 글로벌 위험으로 전개시킨 사건으로서 의미하는 바가 크다.

비슷한 맥락에서 현대전은 일종의 영화적 스펙터클이자 ‘관전 스포츠’가 됨으로써 또 다른 위험의 사례가 된다. 이러한 위험은 뉴미디어 및 영상 매체를 통해 글로벌 위험으로 확장, 연출될 수 있었는데, 본고에서는 그 연결점을 규명하기 위해 레프 마노비치(Lev Manovich, 1960-)의 뉴미디어 개념을 살폈다.

마노비치가 말하는 뉴미디어는 디지털 기호 방식으로 기호화된 미디어로서 스크린과 같은 인터페이스를 통해 우리의 일상을 지배한다. 미술에서는 이로부터 비롯된 시각 경험과 주체성을 다루기 위한 매체로 바로 그 스크린과 이미지를 활용했다. 영상 매체를 기반으로 하는 비디오 아트가 대표적인 예로, 본고는 비디오 설치작품이 비디오 아트의 일부인 동시에 고유의 특성을 지니고 있음을 주장한다.

비디오 설치작품은 비디오와 영화의 상호작용을 그 일차적인 특성으로 삼는다. 다만 두 진영 간의 변증법적 관계를 기반으로 하며, 각각의 물질적 조건, 이미지와 내러티브, 관람 환경 등의 디스포지티프(dispositif)를 전유한다. 논문에서 파스트의 작품과 관련하여 언급하는 지점은 내적 구성 요소의 외재화, 외적 요소의 내재화를 일으키는 공간화의 전략이다. 파스트의 비디오 설치작품은 단순한 영상의 프로젝션에서 나아가 스크린이 놓이는 맥락과 방식을 변용하며 이러한 전략을 활용한다.

글로벌 위험사회에서의 트라우마적 경험과 이를 매개하는 비디오 설치작품의 관람은 모두 뉴미디어를 기반으로 한다는 점에서 공명한다. 논문은 두 상황의 교차점에서 전개된 동시대 미술의 실천으로서 다큐멘터리적 전환에 주목했다. 또한 ‘정동적 참여’를 촉진하는 형식인 재연을 통해 실재에 닿고자 하는 다큐멘터리 형식의 특성을 살펴보았다.

논문에서 주요하게 논의한 파스트의 세 작품 - <연결된 CNN(CNN Concatenated)>(2002), <캐스팅 (The Casting)>(2007), <최적 고도 5,000 피트 (5,000 Feet is the Best)>(2011) - 는 2000년대 초반 약 10여년 간의 시간을 두고 이어진 작업이다. 다시 말해 9.11 테러로부터 가상 전쟁에 이르기까지, 21세기 초에 발생한 위험과 기술 발전을 한데 아우르는 작업이라 할 수 있다. 각각의 작품은 9.11 테러의 뉴스 보도, 이라크 전쟁 참전 병사, 드론 조종사의 이야기를 각색하고 재구성하여 새로운 내러티브와 이미지로 제시했다.

이는 사건의 진실을 기록하고 전달하기 위함이 아닌, 이를 매개하는 기술 매체로 인해 변화된 동시대 주체의 기억과 경험을 가시화하기 위함이다. 파스트는 문장을 음절 단위로 잘라 편집하여 공적인 뉴스 보도를 사적인 대화로 구성하는 방식, 양면 영사를 통해 인터뷰라는 다큐멘터리 형식의 구조를 폭로하는 방식, 매개된 전쟁 경험으로 형성된 트라우마와 기계 시각을 영화적 구성으로 재편하는 방식 등을 통해 그러한 주제를 효과적으로 전달했다.

나아가 작품의 외적-내적 프레임을 상호 공간화함으로써 비디오 설치작품의 메타 형식적 특성과 의미를 증명했다. 그 가능성이란 작품이 재매개하는 글로벌 위험사회의 경험, 이를 매개하는 매체로부터의 미학적, 비평적 거리를 확보하는 것이다. 이로 하여금 관객은 작품이 전달하는 정동을 체현하는 동시에 그에 대한 시각적 독해력을 획득한다.

요컨대 글로벌 위험사회에서의 비디오 설치작품은 실제 사건의 외상이나 기술의 환영에 매몰되지 않고, 그로부터의 미학적 거리를 확보케 하는 메타 형식적 가능성을 지닌다. 이미 일어난 재난뿐 아니라 앞으로 일어날 재난을 포괄하는 것으로서의 위험 개념은 파스트가 그의 비디오 설치작품에서 다루는 불안과 공포의 정서를 가리킨다.

위험의 ‘상연(staging)’으로서 연출된 테러와 전쟁은 언제나 그의 작품이 발화하는 내러티브와 형식적 장치의 이면에 자리한다. 물질적인 재난으로부터 시간적, 공간적으로 떨어져 나온 어떤 것, 즉 재난에 대한 예상으로서의 위험은 상연의 매개체이고 목적이기도 하다. 따라서 파스트가 다루는 것은 과거에 이미 일어난 재난뿐 아니라 그로부터 파생된 위험의 감각들, 믿을 수 없는 외상적 사건에 뒤따르는 트라우마, 그로 하여금 비롯되는 반복적인 불확실성이다.

덧붙여, 이러한 작업은 동시대 미술에서 실재를 다루는 새로운 태도를 견지한다. 할 포스터(Hal Foster, 1955-)는 자신의 저서에서 ‘실재적 픽션(real fictions)’이라는 이름의 글을 통해 실재에 관한 예술가와 비평가들의 관점 변화를 4가지 프레임으로 설명한 바 있다. 여기서 주의 깊게 살펴보아야 할 프레임은 그가 실재를 “염려하며 보살펴야 하는 연약한 구성물”로 보는 관점이라 내세운 것이다. 그에 따르면 이러한 프레임은 최근의 다큐멘터리 작업에서 분명한 것으로, 예술가들은 이를 통해 ‘기계 시각’의 시대에 “‘재현과 의미, 비판’은 어떻게 변하는지” 묻는다.

파스트 또한 같은 조류에 속한다고 볼 수 있는데, 그는 특히 다큐멘터리 형식을 활용하여 ‘만들어진 구성물’로서의 실재를 활성화한다. 즉 선험적으로 존재하는 것으로서의 실재를 탈신비화하거나 해체하는 것이 아니라, 실재를 “다시 실재적으로, 다시 느껴지게 만들기 위해” ‘실재적 픽션’을 허용한다. 이때 발생하는 미학적 거리는 작금의 세태를 성찰할 수 있는 계기를 작동시킨다. PA

4. 브뤼노 라투르의 공통 세계 구성을 위한 정치적 예술

김선영 홍익대학교 일반대학원 미술학과 예술학 전공

isiskim777@naver.com

행위자 네트워크 이론(Actor Network Theory, 이하 ANT)으로 과학기술학(Science and Technology Studies) 분야에서 명성을 얻은 브뤼노 라투르(Bruno Latour, 1947-2022)는 2000년대 중반에 한국에 소개되었다. 이후 라투르에 관한 연구는 ANT와 『우리는 결코 근대인이었던 적이 없다: 대칭적 인류학을 위하여(Nous n'avons jamais été modernes: Essai d'anthropologie symétrique)』(이후 『근대인』으로 표기)에서 제시된 개념들을 중심으로 이루어졌다. 미술계도 ANT의 ‘연결망’, ‘비인간 행위자’, ‘번역’ 등의 개념들과 근대의 이분법을 해체하기 위해 『근대인』에서 사용된 ‘매개’, ‘대칭성’, ‘하이브리드’와 같은 개념들을 적극적으로 수용하였다.

같은 흐름 속에서 예술 분야에서의 많은 연구들은 예술 작품이나 전시를 분석하기 위해 ANT와 비근대 관련 개념들을 활용하였다. 이런 방식의 연구는 한 철학자의 이론의 실제적 적용 사례들을 보여줌으로써, 이론과 개념들을 구체적으로 이해하고 그것들의 타당한 적용 범위를 밝힐 수 있다는 장점이 있다. 하지만 연구자는 이러한 방식의 연구와 달리 라투르가 몸소 보여준 예술적 실천 사례들을 통해 그가 제시한 ‘정치적 예술’이 무엇인지를 살펴봄으로써 라투르의 예술론을 종합해 보고자 한다. 즉 본 연구는 라투르가 새로운 참여 예술로 제안한 공통 세계 구성을 위한 정치적 예술이 무엇인지를 규명하는 것을 목표로 한다.

라투르와 그의 동료들은 2010년에 파리정치 대학(Institut d'études politiques de Paris, 일명 시앙스 포(Sciences Po)) 내에 ‘정치적 예술 학교(École des Arts Politiques)’라 불리는 석사과정을 설립한다. 이와 함께 ‘‘구성주의 선언문’을 위한 시도(An Attempt at a ‘Compositionist Manifesto’)’를 발표함으로써 정치적 예술이 정치적 의사결정을 위해 예술적 실천과 과학적 방법을 결합하는 예술임을 밝힌다. 언뜻 보기에 매우 명확한 정의에도 불구하고, 라투르의 정치적 예술은 자세한 분석과 해명을 요구한다. 공통 세계 구성을 위한 정치적 예술의 함의를 이해하기 위해서는 라투르를 학계에 데뷔시킨 『실험실 생활: 과학적 사실의 구성(Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts)』(이후 『실험실 생활』로 표기)에서 출발해야 한다.

1979년에 출판된 『실험실 생활』에서부터 1991년의 『근대인』 그리고 라투르의 오십여 년의 학문 활동의 귀결점이라는 2012년의 『존재 양태에 대한 연구: 근대인들을 위한 인류학(Enquête sur les modes d'existence: Une anthropologie des Modernes)』까지 제목에서 확인할 수 있는 바와 같이 라투르는 현장에 들어가서 관찰과 연구를 하는 인류학적 방법론을 강조했다. 라투르에게 예술 영역은 인류학적 방법론, 특히 경험적 현장연구를 기본으로 하는 민족지학적 방법을 통해 인간과 비인간, 자연과 사회, 자연과 문화가 만들어내는 하이브리드적 문제들을 추적하고, 가시화하고, 해결 방안 모색을 촉구할 수 있는 거대한 실험실이었다.

라투르의 예술 활동은 1999년부터 시작되었다. 그는 한스 울리히 오브리스트(Hans Ulrich Obrist)의 초청으로 《실험실》展에서 파스퇴르의 강의를 재연한 비디오 렉처 퍼포먼스 작업을 선보였다. 이 전시를 통해 라투르는 비인간 행위자와 인간 행위자의 상호 얽힘을 다양한 방식으로 추적하고 기록하는 과학 실험실과 예술가의 작업실의 공통점을 발견한다.

1999년의 퍼포먼스 시연을 시작으로 그의 예술적 실천은 전시기획, 렉처 퍼포먼스와 연극의 기획 및 시연, 그리고 참여 예술 프로젝트 운영 등으로 확대되었다. 약 이십여 년간의 예술 활동의 성격은 정치적 예술 학교의 설립 이전과 이후로 나뉠 수 있다. 2010년을 기점으로 그의 예술 활동의 주제는 신기후체제의 기후 변화와 관련된 문제들에 집중되었다. 라투르가 제시하는 정치적 예술의 특징은 2010년대 이후의 예술 활동에서 두드러지게 나타난다.

정치적 예술은 “점진적으로 공통 세계를 구성하는 예술”로 규정된다. 이는 현대 사회에 대한 라투르의 진단에서 기인한다. 그가 보기에 현대 사회는 극단적인 다원주의 사회로 너무나 많은 가치, 해석, 이론(異論)이 충돌한다. 이런 상황 때문에 근대에서부터 폭증하기 시작한 하이브리드(hybrid)적 문제들의 해결은 요원해졌다. 유전자 변형 식품의 확대, 그린란드 빙하의 붕괴, 쓰레기의 폭발적인 증가로 인한 바다, 육지 및 대기 오염 등의 문제들이 인간과 비인간이 만들어낸 대표적인 하이브리드적 문제들이다. 라투르는 이 중에서도 가장 해결이 시급한 선결과제로 기후 위기를 꼽는다.

기후 문제는 다양한 이해관계가 상충할 뿐만 아니라 피해 규모와 영역 및 책임 당사자를 규명하기 어렵기 때문에 문제 해결을 위한 공동 대응도 난항을 겪을 수밖에 없다. 각자의 이익을 앞세우며 과학적 데이터의 신뢰성에 문제를 제기하는 정치적 입장들이 난무하는 상황에서 라투르는 정치적 예술이 공동의 위기 대응 촉구에 중심적 역할을 할 수 있으리라고 생각한다. 그는 과학, 정치, 예술 등 다양한 분야를 넘나들며 특정 형태의 정치적 정동(affect)과 특정 형태의 예술적 이성을 활용하는 사람들을 발견하고 이들을 구성주의자(compositionnist)라 부른다. 정치적 예술은 이들과 함께 과학 공동체가 공인하는 과학적 사실에 기초하여 정치적 논의를 필요로 하는 사회과학적 문제들을 예술 고유의 방식으로 가시화하는 방법을 모색한다.

라투르가 제안하는 정치적 예술은 과학, 정치 그리고 예술이 공유하는 특성에 기초한다. 이 세 영역은 어떤 문제에 대해 예민하게 만드는(rendre sensible à) 힘을 공통적으로 가지고 있으며, 대표, 재현 그리고 표현으로 번역되는 représentation이라는 개념과 연결되어 있다. 정치는 하이브리드적 문제들과 얽혀 있는 비인간 행위자의 목소리를 대표하고, 과학은 인간의 감각 범위로는 감지하기 어려운 기후 변화를 고도로 전문화된 장비들을 이용하여 재현하고, 예술은 기후 위기를 특유의 심미적 방식으로 표현한다. 라투르는 세 영역에서 나타나는 지각 가능하게 하는 힘, 예민하게 만드는 힘을 가장 기본적인 의미에서 미학이라 부른다.

또한 정치적 예술은 우려물(matters of concern)의 미학에 기초한다. 우려물은 관심 사안 혹은 우려 사안으로 번역될 수 있는데 프랑스어로는 faits disputés이다. 즉 논의된 사실, 토의된 사안을 의미한다. 이 용어는 절대적이고 논쟁 불가능한 사실을 일컫는 사실물(matters of fact) 개념과 대립시키기 위해 라투르가 고안한 용어로 논쟁 가능성, 다양한 해석 및 이견을 허용한다.

라투르는 인류학자로서 실험실 생활을 관찰하고 기록하면서 과학적 사실이 근대인들이 믿었던 것처럼 초월적이고, 객관적이며, 절대적인 사실이 아님을 깨닫는다. 오히려 과학적 사실은 실험실에서 인간 행위자와 비인간 행위자의 상호 얽힘을 통해 생산되고 과학 공동체의 지난한 토론과 논쟁을 통해 정립된 갱신 가능한 잠정적인 객관적 사실임을 밝혀낸다.

과학적 사실이 논쟁 불가능한 절대적인 진리가 아님이 밝혀진 이상, 우리는 사실물 개념에서 벗어나 우리의 관심과 참여를 긴급하게 요청하는 우려물의 미학으로 이행해야 한다. 다양한 입장들 사이의 갈등을 한 곳으로 수렴해서 일시적일지라도 공통 세계를 구성하는 미학을 정치적 예술은 추구한다. 공통 세계 구성은 우리와 연결된 비인간 행위자들을 과학적 조사, 관찰, 및 묘사를 통해 파악하고 같은 시련에 처해 있는 사람들과 함께 자신의 위치와 방향을 정하는 것을 의미한다. 라투르가 강조하는 공통 세계 구성은 과학계가 공인하는 과학적 사실과 인류학적 방법론인 경험적 현장 연구에 기초해서 이루어진다.

이처럼 정치적 예술은 과학, 정치 그리고 예술이 공유하는 특성과 잠재력에 근거해서 관심 사안에 대해 극도로 다양한 입장들을 잠정적이고 일시적이나마 하나의 목소리와 운동으로 수렴하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 라투르는 공통 세계 구성을 위한 예술 실험을 시민 참여 예술 프로젝트로 확장한다. 정치적 예술 프로젝트에 참여한 시민들은 관찰, 조사 및 묘사를 통해 기후 위기로 인해 달라진 삶의 요소들의 목록을 작성한다. 그리고 이를 다른 참여자들이 작성한 목록과 비교하고 공통의 요소들을 찾아낸다. 이런 방식으로 작성된 공통의 목록은 기후 변화로 악화된 우리의 삶의 조건을 개선하기 위한 대책 마련의 기초로 사용될 수 있다.

본 연구는 라투르의 정치적 예술의 근간을 이루고 있는 개념들, 문제의식, 방법론 및 특징을 살펴봄으로써 그의 예술론을 종합하는 것을 목표로 삼는다. 이를 위해 ANT나 근대의 이분법에 대한 비판보다 덜 주목을 받았던 라투르의 예술적 실천 사례들을 분석함으로써 그의 학문적 활동이 단지 이론적인 것에만 머문 것이 아니라 실천 영역까지 확장되고 있음도 함께 보여주고자 한다. 구성주의(compositionisme) 예술이라고도 불릴 수 있는 라투르의 정치적 예술은 다학제 간 협업을 통해 사회과학적 쟁점을 다루는 융·복합적 성격의 현대 미술 작품 분석에 새로운 비평 기준을 제공할 수 있는 가능성도 가지고 있다. PA

5. 동시대 미술에서 표현되는 포스트휴먼 형상에 대한 연구:

캐서린 헤일스의 이론을 중심으로

김지선 부산대학교 예술문화영상학 전공

gamja933@gmail.com

본 논문은 포스트휴먼(Post-human)의 형상에 대한 탐구를 목적으로 한다. 4차 산업혁명이 도래하면서 인류는 더욱더 기계와 친밀한 관계를 이루게 되고, 과학 기술의 발전은 인간 삶의 많은 부분을 변화시켰다. 교통, 주거, 환경 등을 향상해 인간의 삶을 윤택하게 만들어 줬으며, 질병을 치료하여 수명을 연장해 이제 인간은 과거와는 다른 존재로 변해가고 있다고 생각하게 만들었다. 이러한 변화는 미래의 인간, 혹은 포스트휴먼이라는 존재에 대한 관심을 일으키고, 우리는 소설, 영화, 미술 등과 같은 매체를 통해 미래 존재를 상상하고 표현하는 것이 이루어지게 됐다.

동시대 미술에서 포스트휴먼에 대한 관심은 주로 신체 담론에 집중돼 있으며 형상화되는 모습을 보여주고 있다. ‘스텔락(Stelarc)’, ‘오를랑(ORLAN TechnoBody)’, ‘노진아’, ‘최우람’ 등 포스트휴먼이라 소개되는 작품들은 주로 기계와 유기체의 결합인 ‘사이보그(Cyborg)’로 나타나고 있었으며, 이와 같은 모습으로 형상화된 이유는 신체적 변형이 아닌 포스트휴먼을 표현하기에는 어려움이 있기 때문이다.

포스트휴먼을 둘러싼 이론가들의 희망 사항에는 신체의 기계화, 불멸, 정신을 컴퓨터로 이전하는 마인드 업로딩 등이 있는데, 물질적 형상을 만들어내는 조형예술 같은 경우 정신 이전을 표현하기에는 방법적으로 한계가 있어 비교적 표현이 쉬운 인간과 기계의 결합을 통해 포스트휴먼을 나타내게 됐음을 알 수 있다.

포스트휴먼에 대한 정의는 아직도 이야기 중에 있으며, 다양한 논의들이 계속해서 추가되는 상황이다. 연구자는 이러한 담론이 하나의 형상으로 고정되기보다는 다양한 시선의 논의가 제시돼야 함을 느꼈다. 그러므로 형상에 국한된 것이 아니라 다양한 방향으로 접근하고 있는 이론가들의 이론을 학습하며, 관련 작가와 작품을 살펴 표현 방식에 대한 다각도의 분석과 해석을 진행하고자 하였다.

미국의 인문학자 캐서린 헤일스(Katherine Hayles)는 포스트휴먼의 조건에 대해 신체적 변형이 아닌 기술과의 접촉으로 인해 변해가는 인간의 인지능력에 주목하였다. 그에 따르면 최첨단 기술을 사용하고 학습할 수 있는 우리는 이미 포스트휴먼이 되었다고 말할 수 있다.

4차 산업혁명의 시대로 진입한 지금 정보통신기술(ICT)의 핵심 키워드로는 인공지능(AI), 빅데이터, 가상현실, 로봇 등이 있으며, 초지능(Super Intelligence)이 특징이다. 이와 같은 혁신적인 기술은 인간에게 다가와 인간의 인식과 생활 등 많은 부분에 변화를 불러왔으며, 기계와의 융합은 인간에게 새로운 인지능력을 선사하고 있다.

헤일스는 인간(Human)/비인간(Nonhuman)이 아닌 인지자(Cognizer)/비인지자(Noncognizer)로 기술을 포함한 비인간과 인간의 관계를 재정의하고, 인간 외 인지자의 인지능력을 분석하기 위해 인지능력을 삼단계로 나눈 프레임워크를 제안하였다. 프레임워크의 인지능력과 외부에 분산되어 있는 인지가 집합된 ‘인지적 집합(Cognitive assemblage)’이라는 개념을 통해 비인간과의 공존을 도모하게 되고, 연구자는 이러한 조건들을 통해 동시대미술에서 나타나는 포스트휴먼에 대한 새로운 해석을 시도하는 바이다.

21세기에 들어서 컴퓨터와 인공지능 등의 최첨단 기술의 발전은 이전과는 비교할 수 없을 정도로 성장하였고 이는 동시대 미술에도 영향을 끼치고 있다. 매체가 발달하기 전 인간은 작품을 감상하며 생긴 감정과 인지가 두뇌에만 보관이 가능했으며 관람자의 행위는 크게 중요하지 않았다. 그러나 조형예술의 디지털화로 인해 관람자는 행위자로 전환되었고, 이제는 카메라, 컴퓨터, 센서 등을 통해 작품의 행위가 데이터로 변환되고 저장되며, 움직임의 수집이 가능해졌다. 결과적으로 인간의 행위뿐만 아니라 작품의 영속성과 그 당시의 시간까지 소유하게 되는 새로운 시대가 열리게 되었다.

헤일스는 해럴드 모로비츠(Harold Morowitz)의 용어를 빌려와 우리는 이제 정보가 하나의 단위로 구성돼 있는 ‘계산적 우주(Computational Universe)’ 살게 되었다고 말한다. 쉽게 말하자면 디지털 사회에 살게 됐다는 뜻이며, 인간은 이곳에서 지능형 기계와 인공생명체 등 다양성과 함께 공존하고, 분산해 있는 수많은 기계와 인지능력을 교류하고 있다는 것이다.

헤일스는 이러한 관계를 에드윈 허친스(Edwin Hutchins)의 분산 인지 시스템(Distributed cognition system) 안에서 설명한다. 이를 통해 헤일스는 인간의 독단적인 인지뿐만이 아닌 다양한 비인간과의 분산된 인지가 존재한다고 주장하고, 비인간 또한 인지능력을 가지고 있다며 의식을 초월하는 더 넓은 능력 비의식적 인지(Nonconscious Cognitive)를 강조한다.

기계의 인지능력과 비의식적 인지의 예를 VR 작품을 통해 보여줄 수 있다. VR 기기는 인간이 장비를 제대로 착용하고 있지 않을 경우 이를 미장착으로 해석하여 인간에게 경고 신호를 준다. 기계는 관람자의 움직임을 하나의 정보로 해석해 인지하며, 이를 통해 기계는 의식을 가지고 있지는 않지만 인지능력을 갖추고 있다고 해석이 가능해진다. 기술이 발달하기 이전 인간의 비의식적 인지는 주로 자연적 환경에 반응하였다. 후각을 통해 주변 환경의 변화에 반응하여 불이 났는지, 음식 냄새인지를 분류하거나 청각을 통해 소리를 인식하여 정보를 습득 후 패턴화하였다.

그러나 헤일스는 동시대는 복잡한 정보 자극이 풍부해진 환경에 속해있다고 말한다. 자연적 환경이 아닌 정보 단위로 구성된 디지털 환경 속에서 인간은 스마트폰(Smart Phone) 디스플레이의 사용 방법을 터득하고, 이로 인한 비의식적 인지를 여러 방면에서 발견하게 된다. 스마트 워치(Smart watch)를 장착하지 않은 상태에도 빈 손목에 터치하는 등 기술과의 비의식적 접촉을 통해 정보를 패턴화하는 것처럼 말이다.

헤일스는 비의식적 인지를 통해 해석, 선택을 강조하여 인간뿐만이 아닌 넓은 영역을 해석하고자 한다. 전통적 인문학에서는 해석이 설명보다 높은 가치를 가진다고 여겨진다. 해석과 의미는 깊게 연결되어 있는데, 많은 사전에서 해석을 의미에 관련된 용어로 정의하고 이는 인문학적 분야에 중요하게 작용하고 있다.

인간이 전통적으로 가지고 있던 인지와 의식에 대한 해석들은 모두 인간 중심적으로 해석이 되고 있었으며, 이와 같은 사고는 많은 제한점을 가지고 있다. 그렇기에 우리는 복잡한 변수를 해석하기 위한 개념을 확장할 필요성이 제기되며, 헤일스는 인식, 해석 및 선택의 중요성, 그 결과로 인해 인간 및 기술적 행위자가 다양한 수준과 각 층에서 소통하고 상호 작용하는 인지의 과정에서 생성되는 인지 집합의 형성에 집중하였다. 이러한 인간과 기술의 인지의 집합을 디지털 인터렉티브(Digital Interactive) 작품을 통해 예로 들 수 있다. 관람자가 터치스크린 작품을 조작할 때 작가가 의도한 방향대로 터치할 경우 다음 스텝으로 넘어가고, 의도하지 않은 방향을 터치하게 될 경우 작품은 진동과 같은 울림으로 선택이 틀렸음을 관람자에게 알려준다.

이에 따라 관람자는 자신의 선택이 잘못됐음을 깨닫고 다른 선택지를 택하게 된다. 이후 기술의 지시와 함께 관람자는 작품을 끝까지 완수하게 되고, 이를 통해 관람자 혼자서 결과를 만들어낸 것이 아닌 기술과의 교류를 통해 이뤄진 것임을 확인할 수 있다. 이렇듯 인간은 이제 기계와 인지를 나누는 것이 당연해진 세상 속에서 살고 있으며, 인간의 판단 또한 기계에 의존하는 모습을 보여줌으로써 인간과 비인간의 관계가 상호 결속되고 있다는 것을 확인할 수 있다. 종합하자면 헤일스의 포스트휴먼 조건은 세상에 존재하는 다양체와 결합하고 이를 인지하는 능력, 그리고 인지를 통해 확장된 사고를 하게 되는 것이 포스트휴먼의 조건이라는 것을 알 수 있다.

본 연구를 통해 정보 중심의 계산적 우주에서 살아가는 우리는 기계와 상호작용하는 포스트휴먼이 되었다고 말할 수 있다. 포스트휴먼이 된다는 것은 단순히 신체가 사이보그가 되는 것만이 아니라, 정보와 인지능력을 가진 주체가 인간만이 아니라는 것을 이해하는 것이며, 이와 함께 계속해서 재구성되는 존재라는 것이다.

연구자는 이를 설명하기 위해 동시대 미술이 예술과 기계, 그리고 인간이 어떻게 융합되는지에 대한 고찰을 통해 사고의 지평을 넓히는 것에 주목할 필요성을 느꼈으며 이를 연구하고자 하였다. 미래에는 이러한 기계와의 상호작용이 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 동시대 미술은 이러한 미래 사회를 예측하는 역할을 하며, 이를 통해 포스트휴먼 사회에서 새로운 가능성과 의미를 찾는 데 기여할 것으로 기대하는 바이다. PA

6.인류세와 무빙이미지 예술의 분해자(decomposer)로서 가능성

박한나 연세대학교 커뮤니케이션대학원 미디어아트 전공

phphphphph@daum.net

오늘날, 인간의 지구에 대한 영향력이 지질층과 기후를 변경하고 있다. 파울 크뤼천(Paul Jozef Crutzen)은 현대를 인간에 의해 형성된 지질시대로 정의하며 ‘인류세(Anthropocene)’라는 용어를 제안한다. 인류세는 인간과 인간 아닌 존재(비인간)의 단절되고 기울어진 관계를 가시화하며, 생태계 지속 가능성을 질문하게 한다.

인류세 담론 이전 지질시대인 홀로세의 지속 가능함은 생태계의 순환에 기반한다. 생물 과학에서 생태계는 생산자(식물군), 소비자(동물군), 분해자(버섯, 균류)라는 순환 구조를 가진다. 이러한 개체를 가로지르는 관계성과 순환은 인류의 영향력으로 인해 인류세 논의로 나아가고 있다.

생태계의 순환 구조를 지칭하는 생산자와 소비자는 오늘날 익숙한 경제적 용어이기도 하다. 생태적 구조를 인공적, 경제적 순환 구조와 연결 지어 본다면 어떨까? 현대인은 경제적 생산과 소비를 끊임없이 추구했지만, 인공물의 사용 이후나 분해자는 별로 고려하지 않았다. 수많은 인공물 생산과 소비라는 반복의 고리로부터, 순환을 상상하는 적절한 분해자가 필요한지 모른다.

생태계 분해자인 곰팡이와 균 등은 죽은 생명체를 해체하고 그들을 토양으로 되돌려 놓으며 생태계 순환을 돕는다. 물질 폐기물을 분해할 수 있는 것은 물리적 분해자이겠지만, 현재의 생산-소비 시스템의 근간과 인류세를 견인한 사고방식에 균열을 낼 순환과 관계성을 재질문하는 것은 사유의 분해자일 것이다. 본 논문에서는 생태계 분해자를 은유하며, 사고방식의 분해자로서 가능성을 시(청)각 예술에서 찾아보고자 한다.

인류세와 분해자, 시(청)각 예술에 관해 논의하기 위해 먼저 이미지에 대해 살펴보고자 한다. 오늘날 이미지는 현대인의 주요한 소통 수단이며 인간과 경제를 중심으로 한 세계의 작동 방식에 윤활유가 되곤 한다. 최첨단 스크린을 매개한 이미지와의 빈번한 접촉은 현대인에게 물질적 현실과 단절감을 유발하기도 한다.

오늘날 인간에게 비인간은 자원 혹은 배경 이미지로 소비되곤 한다. 이러한 이미지의 작동은 인류세의 파급력이 개인에게 경험적으로 인식되기 어려운 구조를 형성한다. 그렇다면, 이미지를 다루는 시(청)각 예술은 이러한 동시대에 어떻게 반응하고 있을까? 그것은 인류세 사고방식의 분해자로서 가능성을 가지고 있을까?

현대 예술은 세계에 대한 코드화된 인식을 낯설게 환기하곤 한다. 브라이언 마수미(Brian Massumi)에 의하면 모든 예술 작품은 “자연적” 지각의 특정한 측면에 접근하여 그것을 재추상화하고, 잠재된 것들을 드러낸다. 많은 예술가는 상상과 (때로) 다양한 기술을 매개로 인간 지각 영역에 벗어난 비가시적인 영역을 파악하려고 시도한다. 이런 시도들은 인류세 논의와 함께 현대인의 잠재성을 견인하며 세계와 인간, 비인간에 대한, 현실의 형상을 보충적으로, 때로 전복적으로 이해할 토대를 마련한다.

본 연구는 논의의 구체화를 위해 시(청)각 예술 안에서 매체적으로 무빙이미지에 주목한다. 무빙이미지는 고정된 찰나의 이미지가 아니라 프레임 속 대상이 가진 시공간의 이미지이다. 질 들뢰즈(Gilles Deleuze)는 영상·영화 이미지의 연쇄작용을 매체적으로 살펴보며 가능성으로 존재했던 것을 역량으로 바꾸는 힘을 이 연쇄된 이미지, 즉 자동기계 이미지에서 찾는다.

그는 시네마토그래프적(cinematographic) 이미지가 그 자체로 운동을 내재하고 있다고 바라보며, 이를 운동-이미지라 명명한다. 이 움직이는 단면을 표현하는 시간적 형상은 세계를 포착하고 다시 배열하고, 직조함으로써 ‘표준’, ‘통념’과 같은 정상성으로부터 균열과 틈을 만들며, 사유-이미지를 형성할 수 있다. 이러한 균열과 간극을 발생시키면서도 그것이 단순한 해체에 머물지 않고, 또 다른 새로움을 창출한다는 점은 분해자와 닮아 있다.

인류세의 분해자는 비인간-인간을 수평적으로 사유하기를 시도하는 이미지이다. 연구자는 예술이 기존 이분법과 인간중심주의적 사고방식의 저항으로서 사유를 촉발하고, 비인간-인간을 수평적으로 다시 사고하기 위한 방법론으로 제인 베넷(Jane Bennett)의 생기적 유물론과 앙리 베르그송(Henri Bergson)의 ‘물질=이미지’ 도식, 그리고 베르그송과 공명하며 확장하는 들뢰즈의 운동-이미지와 사유-이미지에서 그 실마리를 찾고자 한다. 베넷은 생기적 유물론을 통해 세계의 모든 인간-비인간을 ‘물질’이라는 단위로 수평적으로 사유한다.

베넷은 그동안 조명되지 않았던 비인간 물질의 비인격적 정동에 대해 탐구하며, 인간에게만 유효하다고 생각했던 정동을 확장하는 이론적 탐구를 한다. 베르그송은 오래된 서구철학의 이분법을 ‘물질=이미지’라는 자신만의 이미지론을 통해 인식과 지각의 차원에서 주체와 대상의 구분을 횡단하고자 한다.

들뢰즈는 베르그송의 논의를 확장하며, 운동이 내재한 물질·이미지를 바라보고 움직임 속에 지속과 생성을 거듭하는 영화·무빙이미지가 지닌 이질적인 것의 출현, 새로운 사유의 가능성에 대해 논의한다. 베넷과 베르그송, 들뢰즈의 논의는 주체와 대상, 인간과 비인간이라는 이분법적 판단들에 틈을 벌릴 수 있는 가능성을 마련한다.

연구자는 이러한 철학자들의 논의를 바탕으로 탈인간적인 이미지를 탐색하기 위해 세 가지 방법을 제안한다. 첫째는 비인간 물질에 대한 실증적 연구로서 비인간에 대한 과학의 탐구를 경유하는 예술적 방법이다. 둘째는 비인간 물질의 비인격적 정동을 허구적으로 모색해 보며 직관과 공감을 향한 상상적이고 예술적 실험이다. 그리고 마지막으로 이러한 방법들은 무빙이미지라는 매체로 사유-이미지를 촉발해야 한다고 주장한다. 즉, 기존 관습으로부터 이질적 간극을 드러내며 인간중심주의의 기반을 질문하는 것이다.

총체화되지 않은 평평한 관계망에서 드러나는 물질과 이미지의 다시 보기와 사유-이미지로서의 무빙이미지 예술의 가능성에서 인류세 시대의 분해자로서의 일말의 가능성을 찾을 수 있을 것이다. 기존의 인간중심주의적 사고에서 벗어나, 인간의 보편적 관점에서 지각되기 어려운 ‘타자’로서 비인간, 그에 대한 사유 불가능함에 대한 사유, 즉 비사유(unthought)에 대한 사유를 촉발하는 지점에 대한 탐구가 요청된다. 지금 당연하다고 여겨지는 견고한 동시대의 규범과 표준들이 잠정적이고 부분적일 뿐이라는 것을 환기하며 기존의 인식을 탈영토화하기를 제안하는 것이 분해자의 역할이라고 생각한다.

본 논문에서는 이러한 무빙이미지 예술의 분해자로서의 가능성과 한계를 구체적으로 살피고자 인류세 주제를 다학제적으로 다루는 《크리티컬 존(Critical Zones)》(2020-2022) 전시 속 세 편의 무빙이미지 작품을 분석한다. 먼저 소냐 레비(Sonia Levy)의 <For the Love of Corals>(2018) 작품은 비인간(산호)의 비인격적 정동을 살피며, 산호와 세계의 얽힌 풍경을 무빙이미지로 환기한다.

두 번째로 지오시네마(Giocinema)의 <Making of Earths>(2021) 작품은 인간의 감각 범위를 초월한 대상인 지구를 탐색하기 위한 데이터 이미지를 도구로 비선형적이고 비관습적인 사유-이미지 구축을 시도하며, 근대적 이분법 사유의 분해자로서의 가능성을 엿보게 한다.

마지막으로 폴린 줄리어(Pauline Julier)의 <Naturalis Historia>(2017) 작품은 사건의 지표를 남기는 기록으로 무빙이미지 매체를 사용하며 다중 시제(과거와 현재, 현재와 미래)를 표현한다. 시제의 다중성은 단순히 작가적 상상이 가능하다는 표현에 머물지 않고, 현재와 가능한 미래의 잠재적 형태를 환기한다. 작품은 현재의 이미지로부터 과거와 미래를 다시 보게 하며 지금 여기 있기에 가능한 (또 다른) 세계를 상상하고 사유하게 한다.

행성 지구는 동시대 인간의 것만이 아니며 인간이 아닌 모든 복수 종의 개체들과 함께하는 거주지이다. 인류세 시대, 탈인간중심적이고 미래적인 사유가 요청된다. 예술은 섬세한 감각으로 시대를 반영해 왔으며, 동시대 고정 관념을 의심하고 질문해 왔다.

이미지 포화 시대 속에서 예술에 어떤 기대를 할 수 있다면, 기존 사고방식의 분해자로서의 역할에 있지 않을까? 인간중심주의에 대한 분해자로서, 타자와 비인간에 대한 상상력을 공유하는 공생과 실뜨기와 같은 함께-만들기(sympoiesis)의 이미지 예술이 필요하다. 수많은 한계에도 불구하고, 사회에 대한 진지한 질문과 그에 대한 태도와 행동으로 형성된 작품은 예술의 분해자로서의 가능성을 가질 수 있을 것이다.PA

7.메타-그림을 통하는 자기인식의 유효성 연구:

나의 작업을 중심으로

이용재 서울대학교 대학원 서양화과 서양화전공

jartuuu@snu.ac.kr

그림에 대한 그림을 그릴 뿐 아니라 나는 그저 그림을 보고 그리기도 한다. 나의 작업은 타인의 그림, 도상을 베껴 그리는 일을 포함하고 있다는 뜻이다. 나는 필요에 따라 그 표면에 대한 모방을 넘어 다른 작가의 방법론 혹은 사고방식까지를 가져오려고 한다. 그래서 나는 한 명 이상의 작가를, 나아가 어떤 집단을 늘 염두에 두고 있으려고 한다. 나는 역설적으로, 이와 같은 바를 나의 방법론으로 채택한다. 스스로 거울이고자 하는, 반영의 결과물임을 적극적으로 인식하고 표현하는, 나의 방법론은 순전히 나의 관심사에 기인하는 것이다. 그러니까 나는 나를 초과하는 범위에서 그림에 대해, 그림의 개념과 역사에 관심과 의문을 가지고 있다. 나는 더 알기 위해 그리며, 그리며 더 알게 된 것으로 그린다. 보고 반응함으로써 내가 끝내 재현하고자 하는 바는 ‘그림’이다.

메타-그림의 주변부를 설명하는 위의 몇 문장은, 간단히 읽자면 그렇지만, 보다 적극적으로 이해해 보고자 한다면 사고는 꼬리에 꼬리를 물고 끝없이 순환하게 된다. 위 문단은 작가와 그림에 대한 질문이나 진정한 그림과 그렇지 않은 그림, 재현과 표현, 주체와 객체 등의 이분법을 통해 풀이될 수 있지만, 그러면서도 각각의 정의에 고정되거나 어느 한쪽으로 기울어 결론나지는 않는다. 다가갈수록 모호해지는 경계를 만나며 시작점으로 되돌아가거나, 그저 미끄러지게 마련이다.

‘그림에 대한 그림’은 그 자체로도 다소간 복잡하며 작품론으로써 메타-그림을 다루는 ‘작가’를 설명하는 일은 단순히 어떤 성질을 나열하고 구획하는 식의 접근으로는 이뤄질 수 없는 것이다. 그래서 순환에 수렴하는 것으로, 어지럼을 동반하는 사고방식은 내게 고질적인 것이자 익숙한 것이다. 논문에서, 그림에 대한 그림의 논의는 메타-그림에 내재하는 성질의 탐구를 위해 안으로 파고드는 형태를 취하기보다는 작가인 나와의 관계 속에서 다양한 사례를 파생하며 확장되는 식으로 전개된다.

나는 위 사고습관의 원인으로 내가 ‘서양화’로서 나의 그림을 인식하게 되는 과정을 지목한다. 나의 경우, 정체성 문제의 일환으로 서양화를 환기하게 되었으며 적대감을 품고 탐구를 시작하게 되었다. 미술대학에서 흔히 배우는, ‘나다운 그림’의 덕목에 대한 고민이 ‘우리다움’에 번진 경우라고 할 수 있다. 그러니까 재학 중에 그림으로써 내가 자기인식하는 과정에는 단지 나의 그림과 성향이 들어있지만은 않다. 무엇보다 그 과정은 내가 보는 것, 학습하는 것, 나아가 정체성을 생산하는 구조에 대한 재고가 크게 비중을 차지한다. 그래서 내가 설명하는 자기인식은 간접적으로 우리 근대 미술사의 구조를 드러내는 것까지를 포함한다.

논문을 통해 내가 다루는 바는 나의 자기인식과 한국의 근대 미술사가 맞닿는, 역설이 발생하는 지점이다. 예컨대, 민족주의 회화가 추구하는 근대성은 곧, 민족의 것이 아닌, 서구가 만든 세계 구조에의 편입을 필연적으로 지향하게 된다. 그러니까 서구가 만들고 우리가 쓰고 있는 근대성은 하위 구조에서 영향을 받는, 한국에서 미술을 공부하는 내게 정체성 문제의 직접적인 원인으로 작용하고 있거나 그저 내가 공감하기에 좋은 역설 구조를 드러내는 사례로서 역시 흥미롭게 제시되는 것이다.

이 논문은 자기인식의 결과로서 나와 그림의 특질을 제시, 그러니까 기질적으로 그것을 정의하는 것에 목적을 두고 있지 않다. 말하자면 탈-식민적 사관에 근거하여 나는 나 혹은 서양화를 해결해야 할 문제로서 정리하지 않았다는 것이다. 주객(主客)이 끊임없이 뒤바뀌는 현장으로서 그 역사와 그림을 인식하고, 그대로를 나의 연대기로써 체화하고자 한다. 나는 그런 성향이나 이에 발현하는 기능을 설명함으로써, 유동적인 주체로서, 유동적 주체인 나와 메타-그림에 관해 서술한다. 그러니까 자기인식을 통해 내가 주요하게 획득했다고 여기는 것은 정체성이 아니라, 그것에 대해 사유하며 생긴 사고 습관과 메타-그림적 접근법인 것이다.

민족주의 미술사는 정확히 그런 지점과 일맥상통하여, 상위인지의 계기로서 작동, 자기인식의 촉매적 역할을 수행한 바 있는 것이다. 다시 역으로, 나는 나와 마찬가지의 것으로 근대 미술사를 이해한다. 적어도 나에게 한국 미술의 한국성은 가시적인 특질을 말하는 것이 아니라 일종의 역설적 틀에 가까운, 각종 외부 요인에 기대어 끊임없이 살아남으며 미술을 영위하는, 예외적으로 나타나는 현상 그 자체를 일컫는 것이다. 민족성에의 수렴을 목표로 하는 논리를 근거로 읽자면 기형의 연속인 미술사는, 방점이 여럿 찍혀있는, 익히 아는 서사처럼 읽자면 그럴듯하며 재미있는 이야기다.

이어 나는 충분히 복잡한 체계를 가진 “기계(레비. R 브라이언트(Levi R. Bryant))”로서, 자기인식에 주도면밀하고자 하는 태도가 동시대에, 나아가 초시간적으로 어떻게 유효한 값을 출력해 낼 수 있는지 살핀다. 급속한 유통망을 통하며 정확히 가치 책정되는, “통화(데이비드 조슬릿(David Joselit))”로서 미술품을 대하는 시대에도 각종 이론과 그림의 서사는 유효하다. 요컨대, 모든 예술품이 통화라면 예술의 내용은 모두 기믹(gimmick)이며 비평은 가십거리와 비슷하고 미술사는 마치 주식 그래프 같아지는데, 보다 유효하게 이 내용을 이해하는 방법은 역시 역설로서 이 문장을 이해하는 것이다.

문화재와 같은 미술품들은 일반적으로 ‘이주’ 가능성을 전제로 두고 있지 않다. 하지만 간혹 ‘이주 미술품’으로서 이와 같은 ‘토착 미술품’이 취급되는 경우, 통화 가치는 급격하게 상승한다. 유물의 성격을 가지거나 논쟁의 대상이 되는 작품이 경매, 아트 페어와 같은 장에서 압도적으로 높은 가격에 거래된다는 사실을 쉽게 떠올려 볼 수 있다. 논문 안에서 나는 파르테논 신전의 대리석 조각들과 ‘몽유도원도’의 경우를 근거로 이를 논증한다. 말하자면 ‘몽유도원도’는 소장처를 국외에 두고 있기 때문에 더욱 가치있는 미술품으로 취급받고 있다는 것이다. 그러니까 반환 시위를 둘러싼 그림 주변의 서사는 기믹으로서 역시 충분히 기능하며 작품에 내재하는 서사를 더욱 튼튼하게 만든다는 것이다.

위의 주장과 비슷하게, 나는 종종 과격한 내용을 작업으로써 다룬다. <효수형>과 <선교사>라는 제목에서도 알 수 있듯 박해에 관련한 서사를 다루는 작업이다. 폭력을 고발하거나 연민의 정서를 다루는 작업이 아니라, 이는 오로지 침략을 말하는, 그 이미지를 다시금 박해하여 효시하는 것으로 시작되었다. 5년 남짓한 시간을 지나 나는 동료 작가와 협업하며 말 그대로 액자를 덧씌우게 되었는데, 이 과정을 통해 나는 해당 작품을 ‘영정’으로 만들게 되었다. 매우 두터운 액자와 내용의 층위를 추가하여 침략자로 여기던 인물의 초상을 조상으로서 봉안했다는 뜻이다.

영정은 그 스스로의 신체를, 초상화의 범주를 초과하는 많은 서사들과 유기적으로 얽혀 있어 무거워진다. 올가미를 두른 선교사 이미지를 동아시아 제례의 틀에 가두었다는 사실 역시 이주를 어렵게 만드는 요소일 것이다. 다만 이것은 ‘이미지의 의인화’로서 나의 서사 안에서 작동하는 것이라 충분히 기믹으로서 설명될 수 있으며, 범용 통화로서 소통 및 유통 가능한 물건이 되는 것이다. 그러니까 동시대의 유연함이나 편의성에 충돌하는 지점 역시 메타-그림이 가지는 “다중 인정성(W.J.T. 미첼(W. J. T. Mitchell))”에 포함될 수 있을 때, 유효성은 다방면으로 동시에 증폭될 수 있다고 나는 주장하는 것이다.

‘최신’이란 데이터가 가장 많이 쌓인 상태를 말하는 것이다. 신진 작가의 작업에 흔히 따라붙는 최신성이란, 적어도 내게는, 그런 맥락을 의미한다. ‘가장 많은 데이터를 확보할 수 있는 상태’를 전제로 제시되는 작업이 곧 최신의 작업인 것이다. 시간선의 끝단을 갱신할 수도 있지만, 나는 차라리 축적된 전체의 망라를 시도한다거나 그 사이를 자유롭게 유영할 수 있음을 보여주는 방향을 추구하는 것이다.

동시에 이것은 무엇보다 미래를 염두에 두는 일이다. 나는 언제나 미래의 내가, 혹은 타인이 지금의 그림-조각을 다시 참조할 수 있도록 준비하고 다시금 서사를 위한 ‘유닛’으로 사용할 수 있도록 여러 경우의 수를 설계한다. 나는 사료를 통해 자기인식하고, 다시금 미래의 관찰 주체를 의식하며 순환한다. 그래서 시간은 선형보다는 원형에 가깝게 느껴지는 것이다. 혹은, 내가 끝내 혼자라면, 지역이 아닌 시간을 축으로 노마디즘(Nomadism)을 구현하고 있다는 식의 설명 또한 가능할 것이다.

“공은 경기의 대상이고, 경기하는 팀들은 그 공과 관련하여 그 위치들이 정해진다. 그 역은 성립하지 않는다. 준객체로서 공이 경기의 참된 주체다. (미셸 세르(Michel Serres))” 레비 R. 브라이언트의 『존재의 지도: 기계와 매체의 존재론』을 통해 재인용되는 위 문장과 ‘행위주체’, ‘준객체’의 개념은 작가(나)와 메타-그림 간의 관계를 종합적으로 설명하기에 매우 유용하다. 또한 내가 보고 있는 그림과 그것으로 그려지는 바, 협업자와의 관계 혹은 관객 등에도 적용할 수 있다.

요약하자면, 주체는 일시적인 역할, ‘촉매’이다. 영구히 객체이거나 주체인 대상은 존재하지 않으며 종국에 주체성이란 결국 게임에 대한 기여도를 말하는 것이 될 수 있는 것이다. 나다움, 그러니까 작가의 개성은 이런 관점 아래서는 그저 부수적인 것이다. 주체가 되는 일보다 중요한 것은 작가성이 임시로 기능한다는 사실에서 오는, 이런 효과를 인지하는 것이다. 나의 목적은 어디까지나 그 순환 안에서 다양한 그림을 만나고 그리며 그림을 망라, 그것으로 ‘우리’에 기여하는 것에 있다. PA

8.1980년대 이후 미술관의 민영화와 현대미술관의 경향

임서진 서울대학교 대학원 협동과정 미술경영 전공

seojin.a4research@gmail.com

「1980년대 이후 미술관의 민영화와 현대미술관의 경향」은 18세기 후반, 1980년대 그리고 2010년대라는 세 개의 시기에 각각 주요했던 미술관의 모델을 분석한다. 이처럼 개략적인 시기 구분은 ‘공적 영역(public sphere)’으로서 미술관 제도의 구조와 성격이 거대한 변곡점을 맞이하게 되었을 때를 기준으로 설정한 것이다.

본 연구는 1980년대 영국과 미국을 중심으로 본격화되었던 민영화 정책의 영향으로 미술관의 성격, 물리적 구성 그리고 공중(public)의 조건이 변화한 양상을 살펴본다. 본론의 각 장은 미술관과 ‘공적 영역’에 관계된 이론적 논의들, 특히 이에 결부된 이상적 형태를 논하는 필자들의 논의를 다루고 있으며, 미술관 제도의 원형, 위기 그리고 전환이라는 이야기 틀을 따르고 있다.

논문을 소개하는 것에 앞서서 연구의 출발점이 되었던 질문을 되짚어보려 한다. 그 질문은 지난달 미국 뉴욕에서 일어난 한 사건에서도 발견할 수 있었다. 2024년 2월 10일 오후, 뉴욕현대미술관(이하 MoMA)의 2층 전시 공간에서 800명가량의 인원이 모이는 대규모 시위가 일어났다. 높은 천장에 조각이 매달려 있는 이 공간을 시위대가 가득 채웠으며, 팔레스타인 가자 지구에서 일어나고 있는 대량 학살의 중단을 촉구하는 메시지를 담은 배너가 곳곳에 펼쳐졌다. 그리고 미술관의 팸플릿 디자인을 모사한 유인물이 현장에서 배포되었다.

여기에는 MoMA의 이사진 중 5명이 이스라엘과 하마스 간 교전에 투입되는 이스라엘 군의 무기, 감시 기술, 부동산 등과 금전적 연결고리가 있다는 것을 고발하는 내용이 수록되어 있었다. 같은 날, 브루클린 미술관(Brooklyn Museum) 건물 앞에서도 이스라엘-하마스 전쟁의 반대를 요구하는 사람들 약 300명이 모이는 집회가 조직되었다.

이처럼 미술관 건물의 안팎을 점거하는 행위는 2011년 월가점령시위(Occupy Wall Street) 이후로 문화 영역에서도 확산되었다. 이들 시위대는 국공립/사립의 구분 없이 미술관이 공공장소로서 가진 유효성과 가시성을 활용하기 위해 이곳에 모였을 것이다. 그리고 이들은 미술관이 공적 영역으로서 특정한 정치적·윤리적 입장에 대한 책임을 마땅히 지기를 요구하고 있다.

본 연구는 이처럼 공중이 미술관에 기대하고 요구하는 공적 역할에서 ‘공적’이라는 표현은 무엇을 의미하는지에 관한 질문에서 출발했다. 논문의 구조는 18세기에서 현재로 흘러오는 시간 순서로 구성되었지만, 실제로 연구의 과정은 현재에 대한 관심에서 과거로 거슬러 올라가는 방식으로 진행되었다.

미술관이 대변하는 공공성 또는 공적 영역으로서의 역할이란 무엇이기에 수많은 사람들이 개인의 이익과는 무관한 이곳을 방문하고, 주목하고, 때로는 점거하는 것일까? 이처럼 미술관이 세간의 이목을 끄는 공공장소로 거듭 선택되는 이유와 미술관이 공중에게 제공하는 상상력이란 어떤 모습인지에 대한 궁금증을 갖고 연구를 시작했다.

그리고 미술관이 정치와 시장에 포섭되었다는 여러 정황을 포착하고 비판하면서도 우리가 여전히 이곳을 중요하게 생각하는 이유를 자문해 보았다. 그 대답으로 미술관의 탄생에서부터 지금까지 사라지지 않고 남아있는 ‘공공성’이라는 용어에 주목했고, 이후 미술관을 ‘공적 영역’으로 상정하였을 때 포착할 수 있는 미술관의 성격 변화를 연구의 주된 관점으로 채택했다.

2장 ‘미술관과 공공성’에서는 미술관의 전신이자 시작점이라고 볼 수 있는 공공전시제도인 박물관과 살롱전을 분석 대상으로 삼고 있다. 루브르 박물관(Musée du Louvre)의 개관과 살롱전의 정기적인 개방은 18세기 후반 전례 없이 확장된 공중이 이용할 수 있는 새로운 공공장소를 제공했다.

왕궁이었던 루브르는 프랑스 혁명의 영향 안에서 1793년 의회에 의해 박물관으로 제정되었다. 이를 기점으로 왕과 귀족의 재산을 공중에게 개방하는 국영화된 박물관이나 국가가 설립한 국립박물관이 공공 전시제도의 지배적인 형태이자 원형으로 유럽 전역에 확산되었다. 이처럼 누구나 정기적으로 방문하여 전시를 볼 수 있는 공공장소의 탄생은 미술을 향유하고 해석하는 주체의 확장을 의미했다.

이때 이 주체는 혁명을 주도했던 부르주아 공중을 의미했으며, 이들은 공공미술관(public art museum)을 포함한 공공장소의 ‘공공(public)’ 또는 ‘공적 영역’이 의미하는 바를 정립하는 데 기여했다. 관련해서 위르겐 하버마스(Jürgen Habermas)는 ‘부르주아 공론장(bourgeois public sphere)’ 개념을 소개하며 18-19세기에 새롭게 출현한 공론장 제도와 당대의 삶의 양식을 연결 지어 분석한다. 하버마스의 논의는 공론장 제도 중 하나로 탄생한 미술관의 물리적 조건부터 그것이 형성하는 문화적·인식적 규범까지를 포괄하는 관점을 제공하기에 2장에서 주요하게 인용하고 있다.

3장 ‘1980년대 미술관의 민영화’에서는 민간 영역의 개입이 공적 영역을 장악하게 되는 현상이 사회 전체에 퍼지게 되는 시기로 1980년대를 조명한다. 이에 따른 미술관의 제도적, 공간적, 공동체적 변화를 살펴보며, 여기서 감지되는 미술관의 탈정치화 양상을 분석한다. 1980년대 전체를 집권한 영국의 대처 정부와 미국의 레이건 정부는 재정 적자와 효율 향상을 이유로 문화, 교육, 복지 등의 공공부문에 대한 국고 지출을 줄이고 그 빈자리에 기업의 자본 유치를 권유했다.

정부 서비스 및 재산을 민간 영역에 매각하거나 외주화하여 이전하는 것을 의미하는 민영화는 공기업과 민간기업의 구분에 상관없이 자본주의 사회 안에서 경쟁하게 되는 상황을 야기했다. 그중 민영화에 따른 미술관의 변화는 여타의 분야들과 다르게 완전한 매각이 아닌 부분적 외주화나 사적 후원의 방식으로 이루어졌다.

정부 정책이 기회를 마련하고 이에 기업과 부유한 개인이 적극적으로 개입하게 되면서 미술관의 구조는 전과 다른 형태로 나아갔다. 1980년대의 민영화 경향은 미술관이 생존을 위해 민간 영역의 개입을 수용하는 것에 더불어 자발적으로 상업적 이윤을 추구하도록 하는 힘으로 작용했다.

이러한 과정에서 미술관은 공적 목적 이외의 사적 이해관계를 고려하는 기관이 되었다. 이와 같은 제도적 변화는 이 시기 여러 현대미술관에서 큰 규모의 설치 작업 또는 개인전 형태의 강렬한 경험을 강조하는 전시 경향으로 나타났다. 그리고 현대미술관의 공중은 ‘역사’보다 ‘경험’이 우선시 되는 전시를 주관적인 해석에 따라 관람하는 개인으로 거듭난다. 이 과정에서 공적·사적 영역의 구분이 경제적인 분류로 인식되고 기존의 정치적 의미와 혼용되면서 미술관의 ‘공적’ 역할이란 여러 오해를 불러일으키는 말이 되었다.

4장 ‘현대미술관의 재정치화 경향’에서는 미술관이 소장품과 아카이브를 창의적으로 활용하거나 동시대 행동주의 운동의 투쟁 대상이 되면서 다시금 정치적 주체로 정체화하게 되는 현상을 다룬다. 비역사적이고 비정치적이기에 중립적인 외양을 가진 현대미술관이 1980년대 이후 주요한 전형이 된 상태에서 이를 비판적으로 보는 여러 움직임이 미술관의 재정치화를 모색했다. 현대미술관의 재정치화 경향은 크게 두 가지 방식으로 이루어졌다. 첫 번째는 소장품과 아카이브를 활용한 전시 기획이며, 두 번째는 미술관을 향한 직접 행동과 시위 활동이다. 이 두 방식은 일시적이나마 미술관이 다시 정치적 공론장으로 기능하는 기회를 마련한다.

소장품을 활용하는 일은 과거를 재조명한다는 면에서 역사를 미술관 안으로 다시 들여오는 한 가지 방법으로 해석될 수 있다. 또한 2011년 월가점령시위 이후 파생된 여러 행동주의 그룹들이 미술관을 시위의 대상으로 삼게 되는 사례들은 미술관이 다시금 자신을 정치적 기관으로 정체화하고 정치적 주체로서 행동할 것을 요구하고 있다. 이들은 신자유주의 사회의 착취적 구조가 민주주의를 약화시킨다는 생각과 함께 미술관이 이에 공모하는 지점들에 대한 책임을 묻는다.

본 연구는 공적 영역에 대한 이해를 기반으로 미술관의 민영화를 통해 나타났던 제도, 공간, 공중의 변화와 그에 따른 혼란들을 포괄적으로 다루고 있다. 각 장의 근대박물관, 후기자본주의 미술관, 현대미술관이라는 구분은 정치적 제도에서 경제적 제도로 그리고 다시 정치적 제도로 이동해 온 미술관의 흐름을 반영한다. 이 세 단계는 명확한 단절이나 경계로 나누어지지 않고 서로 중첩되는 양상을 띤다. 이러한 변화 속에서 ‘공적 영역’과 ‘사적 영역’의 의미도 새롭게 생성되고 폐기되기보다는 교착과 분리를 반복한다.

따라서 공적 영역이라는 미술관의 태생적 조건은 무효화되지 않고 시대마다 변용되어 제도, 공간, 공중의 변화된 형태로 나타났다. 이러한 이해가 오락 산업과 공적 제도의 역할을 동시에 수행하길 요구받는 현대 사회 속 미술관의 모순적 지위를 설명하는 데 하나의 관점을 제공한다는 면에서 본 논문의 의의를 찾고자 한다. 또한 본 연구는 주로 프랑스, 영국, 미국의 사례를 다루고 있지만, 시장의 영향이 전 세계를 하나의 경제 생태계로 유입시킨 지금의 상황에서 한국의 미술관이 마주한 상황과 무관하지 않다는 점을 주장하고 싶다.PA

9.1990년대 이후 한국 현대사진의 여성 재현 방식:

포스트페미니즘의 차이에 대한 논의를 중심으로

장순강 이화여자대학교 일반대학원 조형예술학 전공 박사

sunkangchang1@gmail.com

포스트페미니즘(Postfeminism)은 후기구조주의, 탈식민주의 등 포스트모더니즘의 조류들이 페미니즘과 만나면서 형성된 새로운 흐름으로 ‘평등(equity)’에서 ‘차이(difference)’로 변화된 페미니즘의 패러다임을 이야기한다. ‘차이’에 대한 논의는 그동안 저평가되어 온 여성성을 새롭게 인식하고 긍정적으로 바라볼 수 있는 계기를 마련했으며 정체성의 차이가 우월함이나 열등함을 의미하지 않는다는 사실을 깨닫게 했다. ‘평등’을 추구했던 과거의 페미니즘이 여성과 남성의 동등함을 주장했다면, ‘차이’를 추구하는 포스트페미니즘은 여성만이 지닌 특성과 함께 여성과 남성, 여성과 여성, 더 나아가 모든 주체들 사이에 존재하는 다양성에 주목하고 이를 긍정적으로 바라보고자 하는 태도를 담고 있다.

이러한 페미니즘의 ‘차이’에 대한 논의는 후기구조주의와 정신분석학, 시몬 드 보부아르(Simone de Beauvoir)의 실존주의 페미니즘 등의 영향을 받아 형성되었으며, 이 이론들은 언어와 주체성, 담론, 권력, 차이, 젠더의 개념들이 포스트페미니즘의 주요 용어로 자리 잡는 배경이 되었다. 페미니즘에서 ‘차이’에 대한 논의의 변화를 정치철학자 낸시 프레이저(Nancy Fraser)는 ‘젠더 차이’, ‘여성들 간의 차이들’, ‘복합적으로 교차하는 차이들’이라는 3단계로 구분한다. 각 단계는 최근의 정치철학 논의에서 화두가 되는 개념인 ‘분배’에서 ‘인정’으로 논의의 중심이 이동하는 것을 반영하고 있으며 ‘차이’ 개념의 확장과 변화를 드러낸다.

또한 ‘차이’에 대한 포스트페미니즘의 논의는 뤼스 이리가레(Luce Irigaray)와 엘렌 식수(Hélène Cixous), 가야트리 스피박(Gayatri Chakravorty Spivak), 주디스 버틀러(Judith Butler)의 이론을 통해 더욱 구체화되는데 이는 여성과 남성 사이의 차이를 인정하고 서로에게 환원되지 않는 상호적인 관계를 구축할 것을 요구한 뤼스 이리가레의 ‘성적 차이’이론, 억압되어 온 여성의 차이를 되찾고 적극적으로 탐구할 것을 주장한 엘렌 식수의 ‘여성적 글쓰기’ 이론, 서구의 백인, 중산층, 이성애자 여성의 시각으로만 구성된 기존의 페미니즘을 벗어나 제3세계의 소외된 여성들의 삶을 재현할 수 있어야 한다고 주장한 가야트리 스피박의 ‘서발턴(Subaltern)’ 이론 및 여성이라는 범주 자체를 해체하고자 한 주디스 버틀러의 ‘수행성’ 이론을 통해서 살펴볼 수 있다.

프랑스 페미니스트 뤼스 이리가레와 엘렌 식수는 각각 ‘성차이론’을 통한 여성의 성적 주체성 확보, 진정한 여성으로서의 자아를 표현하기 위한 ‘여성적 글쓰기’의 중요성을 강조한다. 이들은 새로운 여성적 정체성의 확립을 주장하며 이를 위해서는 여성과 남성이 지닌 차이를 인정하는 것에서 출발해야 한다고 이야기한다. 가야트리 스피박은 과거 식민지 경험을 한 제3세계의 국가들이 여전히 문화, 경제적으로 서구 열강에게 종속되어 있음을 깨닫고, 그 안에서 이중, 삼중으로 타자화되는 제3세계 여성들의 삶에 주목하는 ‘서발턴’ 이론으로 제3세계 여성이 스스로를 발언하는 목소리를 가질 수 없다는 사실을 지적한다.

그녀는 서구 백인 중심의 페미니즘이 제3세계 여성들의 삶을 재현할 수 없는 한계를 지닌다고 설명하면서 같은 여성들 사이에도 차이가 존재할 수 있으며 이를 세심하게 살피는 것이 페미니즘이 나아갈 방향이라고 주장한다. 그리고 주디스 버틀러는 정체성은 본질적인 것이 아니라 수행적 효과에 불과하다는 ‘수행성’이론을 주장하며, 성별, 인종, 민족, 계급 등 모든 특성들이 교차되는 지점에서 발생하는 다양한 차이들에 주목할 것을 요구한다.

본 연구는 이 이론들을 바탕으로 한국의 여성사진작가 김옥선, 니키리, 박영숙의 작품을 분석하고 포스트페미니즘의 ‘차이’의 논의가 이들 작품 속의 여성 재현 방식에서 어떻게 구현되는가를 밝히고자 했다. 1990년대 이후 포스트모더니즘이 한국에 유입되면서 리얼리즘 사진이 주를 이루던 한국사진은 다양한 매체와 형식의 실험을 통해 미술의 영역으로 편입되게 되는데, 이 시기에 새롭게 등장한 몇몇 여성작가들이 여성의 경험과 정체성, 시선 등을 주제로 삼는 작품들을 선보였고, 고정된 범주로만 여성을 재현하던 리얼리즘 사진의 재현방식과는 차별화된 작품을 제작하기 시작했다. 이들 중에서 특히 김옥선, 니키리, 박영숙은 포스트페미니즘의 ‘차이’에 대한 논의를 작품을 통해 구현했는데, 연구자는 이를 김옥선은 ‘차이’를 드러내는 방식, 니키리는 ‘차이’를 해체하는 방식, 박영숙은 ‘차이’를 되찾는 방식으로 나타냈다고 보았다.

김옥선은 1996년에 발표한 <방안의 여인> 시리즈에서 일상생활 공간을 배경으로 한 여성 누드를 제시하는데, 이 여성들은 성적 대상화가 되던 누드 사진과는 달리 자연스럽고 일상적인 포즈로 카메라를 당당히 응시한다. 이는 ‘반사경’의 역할을 수행한다. 여성을 성적 대상화가 되지 않는 주체로 제시함으로써 남근중심주의적인 시각을 반사하고 남성과 차이를 지닐 뿐 여성도 정체성을 지닐 수 있음을 보여주는 것이다.

또한 <해피 투게더> 시리즈의 국제결혼 커플들은 배경 속의 생활공간을 통해 두 문화가 교차되는 지점을 보여주고, 시선 처리나 포즈를 통해 서로 억누르거나 점유되지 않는 관계를 맺고 있다는 사실을 드러내어 여성과 남성이 각각 서로에게 타자의 지위를 가지고 다른 성으로 환원되거나 예속되지 않은 채 맺는 관계를 반영한다.

마지막으로 <베를린 초상> 시리즈는 세계화와 자본주의라는 거대담론에 의해 소외된 채 한국과 독일 어디에도 속하지 못하는 존재들인 재독 한국인 간호사들을 집단초상으로 유형화하지 않고 개별 주체의 삶에 집중하는 방식으로 재현하여 ‘진정한 말 걸기’를 시각적으로 구현한다. 이처럼 김옥선은 재현하는 여성들을 실존하는 주체로 보여주어 그들의 삶에서 나타나는 개별적인 ‘차이’를 드러낸다.

니키리는 1997년부터 5년여간 제작한 14개의 <프로젝트> 시리즈에서 다양한 정체성을 지닌 인물로 분한 채 그 집단에 완벽하게 동화된 모습을 표현한다. 인종, 계급, 섹슈얼리티를 넘나드는 작가의 모습은 고정되지 않은 정체성, 수행적 주체가 구성되는 방식을 잘 보여준다. 니키리의 작품은 고정된 여성범주는 존재하지 않으며 주체의 행위를 통해 구성된다는 ‘수행성’이론을 시각적으로 뒷받침한다. 작가가 다양한 정체성을 마치 옷을 바꿔 입듯이 수시로 갈아입고, 매번 새로운 정체성으로 사진 속에 등장하는 것은 인종, 민족, 계급, 젠더 등의 다양한 정체성들이 지니는 조밀한 ‘차이’들을 보여주며 그녀는 이 ‘차이’들이 교차하는 지점을 자유롭게 넘나듦으로써 고정된 정체성을 해체하는 방식으로 ‘차이’를 해체한다.

박영숙은 9개의 연작으로 구성된 <미친년 프로젝트>에서 ‘여성적 글쓰기’를 시각적으로 구현한다. <미친년 프로젝트> 속의 여성들은 그동안 가부장제가 만들어 온 정상성의 범주를 넘어 자신의 욕구를 드러낸다. 지금까지 미친년이라는 낙인을 받지 않기 위해 남성이 가진 여성이 지닌 ‘차이’에 대한 두려움을 스스로 검열하고 억압해 왔던 여성들은 박영숙의 작품 속에서는 모든 규범을 벗어던진 모습으로 등장한다.

여기서 여성들의 일탈은 ‘웃음’을 의미하며, 이는 남성들이 여성에게 부과한 거세공포를 상징하는 메두사 신화를 전복하고 여성들을 해방시키는 메두사‘웃음’을 통해 기성체제를 전복하고 새로운 세계로 나아가려는 움직임을 말한다. 박영숙은 작품을 통해 그동안 남성중심적인 사고에 갇혀 스스로를 돌보지 못했던 여성들의 해방을 보여주고, 비정상을 의미하던 ‘미친년’이라는 단어에는 해방된 여성성, 자유로운 여성성이라는 새로운 의미를 부여하며 ‘차이’를 되찾고자 한다.

이와 같이 1990년대 이후 한국 현대사진에서의 여성 재현 방식은 실존하는 주체로서의 여성들의 ‘차이’를 드러내고, 또 고정된 정체성을 해체하는 방식으로 ‘차이’를 해체하고, 비정상을 의미하던 여성의 일탈에 자유로운 여성성이라는 새로운 의미를 부여하여 ‘차이’를 되찾는 것을 통해 여성 정체성의 다양한 ‘차이’를 구현한다. PA

10. 동양화 ‘6대가’의 탄생:

《십명가산수풍경화전》(1940)과 《동양화 여섯분 전람회》(1971)를 중심으로

최우경 성균관대학교 대학원 미술학과 미술사 전공

dnrud1106@gmail.com

본 논문은 ‘6대가’라 불리는 이들을 중심에 놓고 6명의 동양화가가 신진작가에서 대가의 반열에 오르게 되기까지의 역사적 궤적을 추적하는 것을 목적으로 한다. 미술계에서 근현대 산수화를 논할 때 김은호(金殷鎬, 1892-1979), 노수현(盧壽鉉, 1899-1978), 박승무(朴勝武, 1893-1980), 변관식(卞寬植, 1899-1976), 이상범(李象範, 1897-1972), 허백련(許百鍊, 1891-1977)은 한국화단을 대표하는 이른바 ‘6대가’로 여겨져왔다. 그리고 이들의 명성은 지금까지도 명실공히 계속되고 있다. 이들 모두가 1920년대 초에는 ‘1세대 동양화가’라 일컬어졌고, 이후 수묵산수화와 채색인물화 및 화조화 장르의 발전과 함께 각자의 양식을 심화시키거나 개량해서 자신만의 독자적인 세계를 구축한 것으로 평가받는다.

‘6대가’의 관전(官展) 성적을 기준으로 살펴본다면 이들 모두가 단연 제도권의 인정을 보장하는 작가군으로 볼 수 있다. 그러므로 미술제도 안에서 이미 명성을 얻은 이들의 작품이 미술시장의 판매순위 중 상위를 차지하는 것은 당연할 것이다. 그러나 근대 동양화단의 거장으로서 이들의 명성은 온전히 그들 작품의 내적 속성이나 형식에 기인하는 것일까? 근대 동양화단을 이끌어 온 6대가의 명성이 오늘날까지 인정받으며 유지될 수 있었던 까닭은 무엇이었을까?

이러한 문제의식을 토대로 본 논문은 그들의 명성이 어떻게 전시라는 이벤트를 통해 형성되었는지에 집중하며 6대가에 대한 분석의 틀을 미술제도와의 관계로 확장시켜보고자 한다. 이를 위해 ‘6대가’라는 명칭하에 이들을 ‘대가(大家)’ 혹은 ‘명가(名家)’라는 개념으로 호명해서 하나의 그룹으로 감상·소비·향유되어 온 역사에 초점을 맞춘다. 전시는 이들을 ‘6대가’로 소환했고, 비평은 이들에 대한 담론을 생산함으로써 이들을 동양화의 가장 중요한 ‘전통’으로 만드는 결정적 계기였다.

본 연구는 이들을 ‘대가’로 호명한 두 전시인 《십명가산수풍경화전》(1940)과 ‘6대가’를 《동양화 여섯분 전람회》(1971)를 중심에 놓고 전시와 ‘대가’와 관련된 담론, 기획자, 매체, 시장이 연동하는 방식에 대해 탐색한다. 이를 위해 1940년대와 1970년대에 중요한 ‘대가’ 전시를 기획한 오봉빈(吳鳳彬, 1893-미상)과 이구열(李龜烈, 1932-2020)의 관점이 어떻게 교차하면서도 분기되는지 살펴본다.

‘6대가’라는 명칭은 1940년 5월 28일부터 5월 31일까지 부민관 3층 강당에서 열린 《십명가산수풍경화전(十名家山水風景畵展)》(이하 《십명가전》으로 약칭)에서 연원을 찾을 수 있다. 《십명가전》에 초대된 작가는 고희동, 김은호, 노수현, 박승무, 변관식, 이상범, 이용우, 이한복, 최우석, 허백련이다. 이후 1971년에 위 10인 중 생존해 있었던 여섯 명의 작가, 김은호, 노수현, 박승무, 변관식, 이상범, 허백련이 이후 ‘6대가’라는 수식어를 부여받았다. 1971년에 과거의 ‘10대가’를 다시 한자리에 초대하려 했지만, 그 중 이미 고인이 된 4명을 제외한 6명만이 초대전에 응했기에 지금의 ‘6대가’가 탄생하게 된 것이다.

조선미술관이 주최한 《십명가전》에서 ‘10대가’는 오봉빈에 의해 발탁된 현대작가, 신진작가를 소개하는 것에 초점이 맞춰진 수식어였다. 이와 마찬가지로 전시명에 들어간 ‘산수풍경화’ 또한 1970년대의 전통산수, 전통화의 개념이 아닌, 당대의 회화로 여겨진 새로운 개념이었다. 《십명가전》이 열리기 이전에 이미 일본미술에 대한 노출이 확산되었고 1920년대를 거쳐 한국 동양화단에서는 근대 일본의 개량 양식을 본격적으로 차용하기 시작했다.

앞서 언근한 ‘일본의 개량 양식’이 바로 신남화 화풍이라 할 수 있다. 이와 같은 신남화 화풍에 참여작가 개개인의 개량된 양식을 더한 것이 《십명가전》에서 소개된 ‘산수 풍경화’라 할 수 있다. 다시 말해 ‘10대가’는 전통을 계승하는 작가가 아닌, 일본의 신남화 영향을 받은 현대풍의 산수를 실험한 작가를 뜻했다.

한편 《십명가전》이 개최되기 이전인 1920년대 초는 서화협회전과 조선미술전람회 등 신진작가들이 작품을 발표할 제도적 장치가 본격적으로 등장한 시기이다. ‘10대가’는 이 두 전시 공간 모두에서 활발한 활동을 전개했고, 전시에서의 수상 이력, 심사 참여작가로서의 활동 경력이 쌓여 이름을 알리게 되며 ‘대가’의 위치에 점차 가까워지기 시작했다. 특히 《십명가전》은 전시 수상 이력을 작가 선정의 기준으로 설정했는데, 이는 전시가 작가를 공인하는 장치가 되었음을 보여준다.

기획자 오봉빈이 내세운 또 다른 작가 선정 기준은 조석진과 안중식에게 사사한 화가이다. 즉 그는 동양화단의 ‘정통성’을 마지막 화원화가의 계보에서 찾고 있는 것이다. 이는 곧 ‘전시’라는 공간을 통해 공인된 인물을 선정하겠다는 기획자의 의도로서도 읽혀질 수 있다. 이러한 사실들을 종합적으로 검토하면, 결국 서화협회전과 조선미술전람회 그리고 이들을 ‘대가’로 호명한 《십명가전》과 같은 전시가 ‘대가’의 승인제도로서의 역할을 수행한 것이라 유추할 수 있다.

1971년 12월 1일부터 일주일간 신문회관 화랑에서 열린 《동양화 여섯분 전람회》는 6대가를 전통의 ‘정통(正統)’으로 자리매김하며, 이들의 가치와 품격을 높이는 계기를 마련했다. 《동양화 여섯분 전람회》가 열리기 직전인 1960년대 후반부터 이미 원로작가 초대전이 개최되는 분위기가 조성되어 있었지만, 이구열이 기획한 《동양화 여섯분 전람회》는 보다 본격적으로 6대가를 재조명했던 전시였다. 1970년대는 근대미술연구의 여명기로서 그 기틀을 마련한 시기였다. 당시 동양화의 역사적 맥락을 잡는 것에 대한 의지가 있었던 이구열 또한 《동양화 여섯분 전람회》를 통해 이들을 전통의 정통으로 위치시켜 전통의 역사화를 시도했던 것이다.

《동양화 여섯분 전람회》가 “한국 동양화단의 최고 원로 화백 여섯분의 심오한 노경(老境)의 작품들을 초대 전시하는 최초의 동양화 6대가 전람회”라 표현된 것과 같이 ‘6대가’는 “전통적인 민족회화의 정통(正統)들”로 여겨졌다. 1940년 《십명가전》의 개최, 일제에서의 해방, 한국 전쟁이라는 일련의 사건들을 거친 이후 근대기에 성립된 ‘6대가’ 개념은 1970년대라는 새로운 상황을 맞아 동양화단 ‘전통’으로 재설정되었다.

10대가와 6대가가 호명되었던 전시가 열린 1940년대와 1970년대 모두 대가란 한 분야에 뛰어나 그 권위를 인정받는 인물을 지칭하는 뜻으로 사용되었다. 두 시기 모두 대가의 사전적 의미는 동일하게 사용되었지만 그것이 상징하는 바가 달랐다는 점에서 차이를 보인다. 《동양화 여섯분 전람회》가 열린 1970년대에 사용된 대가의 개념은 그야말로 ‘전통’을 표상하는 개념이었다. 당시 6대가는 모두 70대였으며, 오봉빈에 의해 발탁된 신진작가가 아닌 이구열이 선택한 1960년대까지의 수묵화단을 대표하는 화가들로 구성되었다. 이러한 흐름을 통해 성립된 1970년대 ‘대가’ 개념은 원로작가의 권위와 동양화라는 전통의 상징성을 뜻하는 용어로 통용되었다.

전시를 둘러싼 언어 속에서 축적된 6대가에 대한 평론은 이들의 가치와 명성을 높이는 역할로 기능했다. 이는 ‘6대가’ 개념이 1940년과 1971년 열린 두 전시 안에서 전시를 만드는 요소들인 기획자, 언론, 비평, 작품, 작가, 대중(관객)의 역동적 관계 속에서 형성된 개념임을 방증한다.

근대화라는 명제속에서 계승과 동시에 발전을 시도한 동양화단에서 ‘6대가’의 존재의 의미는 시기별로 다른 양상을 보였다. 1940년 이들은 동양화단 내 새롭게 등장한 현대적인 신진작가였지만, 1970년대부터 오늘날까지도 이들은 동양화단 내 전통의 정통을 대표하는 노대가로 위치해있다. 이러한 변화의 원인은 다양하겠지만 본 논문에서는 이들을 ‘대가’로 호명한 두 전시에 주목했다. ‘대가’는 전시와 그것을 둘러싼 언론, 시장 가치, 비평을 통해 활성화된 용어이며, 전시라는 공적인 장을 통해 성립된 개념이기 때문이다.PA

11. 아크람 자타리(Akram Zaatari) 작품의 하이퍼리얼리티 연구

허혜지 영남대학교 대학원 미학미술사학과 미학미술사학 전공

hhj3877@naver.com

아크람 자타리(Akram Zaatari, 1966-)는 레바논 출신의 작가로 사진을 평면 인쇄물이 아닌 오브제로 인식하고 사진의 역사를 새롭게 고찰했다. 그는 사진 속 인물이나 사건을 과거의 역사로 단순화하는 것에서 벗어나 사진 그 자체의 역사성을 연구했다. 특히 아랍이미지재단(Arab Image Foundation, 이하 AIF)1)의 자료 중 작업 의도와 어울리는 사진을 선택해 재촬영하거나 녹아내린 필름과 같이 우연의 결과물로 나타난 사진을 빌려 작품을 제작했다. 이러한 작업 방식은 AIF의 사진을 다른 사진 혹은 다른 매체와 결합하고 재구성한다는 점에서 제이 데이비드 볼터(Jay David Bolter, 1951- )와 리처드 그루신(Richard Arthur Grusin, 1953- )의 재매개 이론과 매우 밀접한 관련성을 지닌다.

재매개는 하나의 미디어가 다른 미디어의 표상 양식이나 인터페이스, 사회적 인식이나 위상을 차용하거나 개선하는 것을 의미한다. 볼터와 그루신에 의하면 미디어의 재매개 과정은 미디어 사이의 상호 관계와 그 과정에서 만들어진 리얼리티의 정체성 확립과정이고, 미디어가 재매개의 과정을 통해 궁극적으로 도달하고자 하는 것은 수용자에게 리얼리티를 제공하는 것이다. 특히 오늘날 미디어는 이러한 미디어 간의 재매개 과정을 통해 수용자에게 더욱 강렬한 리얼리티를 경험하게 하는데, 이는 장 보드리야르(Jean Baudrillard, 1929-2007)가 시뮬라시옹(Simulation) 이론에서 설명했던 하이퍼리얼리티와 유사하다.

보드리야르는 현대 사회에서 실재는 과다한 이미지 아래 실종되고 모방, 변형된 이미지가 실재를 대체한다고 주장한다. 여기서 모방, 변형된 이미지는 원본을 재매개한 이미지를 의미하고, 이러한 재매개 과정을 통해 생성된 이미지는 원본을 대체하고 새로운 실재로 나타난다. 그는 이러한 이미지 재현 단계를 시뮬라시옹 이미지 변화 네 가지 단계2)로 설명하며, 이렇게 탄생한 새로운 실재를 하이퍼리얼리티(Hyperreality)라 정의한다.

본 논문은 이러한 논의를 토대로 자타리의 작품에서 보이는 이미지가 AIF의 사진을 단순히 변형, 왜곡한 것에서부터 이른바 시뮬라크르(simulacre)적 성격을 갖는 이미지까지 다양하게 나타난다는 점에 주목하였다. 따라서 자타리의 작품 제작 과정에서 나타난 사진의 재구성이라는 형식은 볼터와 그루신이 제기한 재매개 이론을 통해 살펴보고, 여기서 관찰되는 특성을 과거의 미술이 추구해온 리얼리티와는 구분되는 하이퍼리얼리티의 개념으로서 이해하고자 한다. 이를 위해 보드리야르의 시뮬라시옹 개념 속에서 중요하게 논의되는 이미지 변화의 각 단계를 자타리의 작품과 연결하여 분석했다.

<필름의 본체 The Body of Film>(2017)는 안트라닉 바커르쟌(Antranick Bakerdjian)의 필름을 재매개한 작품이다. 자타리는 전쟁과 이동으로 인해 부식되고 갈라진 바커르쟌의 필름 11점을 그대로 확대하고 재촬영해 LED 라이트 박스 위에 올렸다. 이렇게 부식의 상태가 강조된 필름은 라이트 박스로 인해 관람객의 몰입감을 높이지만, 곧이어 필름 표면에 쓰인 일련번호와 확대된 모습은 사진이 재매개 되었음을 인식하게 한다.

결국, 자타리는 바커르쟌의 필름을 변형하여 원본의 사실성을 변질시키고, 이를 통해 필름의 이미지에서 드러나지 않은 전쟁의 참혹함과 물질로서 필름이 겪은 역사에 관해 재고하고자 했다. 따라서 이러한 재매개의 과정을 통해 나타난 <필름의 본체>는 보드리야르의 시뮬라시옹 이미지 변화 두 번째 단계와 맞닿아있다.

<고고학 Archeology>(2017)은 훼손된 안트라닉 아누시안(Antranik Anouchian, 1908-1991)의 사진 유리건판을 재매개한 작품이다. 자타리는 아누시안의 사진 유리 건판에 흙과 먼지, 깨진 유리를 추가하고 이를 크게 확대하여 재촬영한 후, 보존수복용 조명과 함께 선보였다. 이에 따라 작품을 마주한 관람자들은 작품을 땅속에서 막 발굴된 사진으로 생각하게 된다. 하지만 잠시 후 그들은 비정상적으로 확대된 사진의 크기와 유지, 보존되기 힘든 흙과 먼지들로 인해 유리건판이 재매개 되었음을 느끼게 된다.

특히 작품을 환히 비추는 빛은 유리건판을 비현실적으로 느끼게 하여 유리건판이 실재하는 것인지에 대한 혼란을 경험하게 한다. 따라서 <고고학>은 훼손된 아누시안의 사진 유리건판에 ‘땅속에서 발굴된 모습’이라는 상상의 요소가 더해져 원본과의 경계는 모호해지고 원본의 사실성은 감추어졌기 때문에 보드리야르의 시뮬라시옹 이미지 변화 세 번째 단계와 관련 깊다.

<사진에 저항하다 Against Photography>(2017)는 AIF의 필름 중 60개의 손상된 필름 표면만을 스캔하여 디지털 방식으로 외형 가공된 알루미늄판에 프린트하고, 이를 다시 한지나 알루미늄 포일에 재매개한 작품이다. 자타리가 필름의 표면을 스캔한 이유는 필름에 기록된 이미지를 판독하지 못했기 때문인데, 이러한 우연성과 그의 의도는 미디어의 존재 자체를 강조하며 새로운 이미지로서 하이퍼매개를 강하게 드러낸다.

결국, 이는 필름의 이미지를 완전히 삭제하고 필름 표면의 질감과 양감만을 남겨 알루미늄판에 재매개한 것이기에 원본과는 전혀 다른 순수한 독립적 실재로서 존재하게 된다. 따라서 <사진에 저항하다>는 원본과 무관한 이미지, 순수한 독립적 실재로서 시뮬라크르가 된 시뮬라시옹의 이미지 변화 네 번째 단계로 해석될 수 있다.

지금까지 본 논문은 자타리의 작업을 볼터와 그루신의 재매개 과정으로 분석하고, 이에 나타난 리얼리티를 시뮬라시옹 이미지 변화 네 가지 단계로 구분해 살펴보았다. 그 결과 자타리의 작품은 원본을 단순히 변형, 왜곡한 것에서부터 이른바 시뮬라크르적 성격을 갖는 이미지까지 다양하게 나타났다.

즉 모든 작품에서 완벽한 시뮬라크르, 하이퍼리얼리티가 나타난 것은 아니었지만, 자타리의 작업에서 나타난 원본 이미지의 변형과 왜곡은 모방과 복제, 시뮬라크르의 단계적 실현으로 분석될 수 있었다. 더불어 자타리가 원본을 재매개하여 원본과 관련 있거나 무관한 새로운 이미지를 만들어낸 것은 보드리야르의 시뮬라시옹 세계에서 이미지들이 존재하는 방식과 유사했다.

이러한 연구는 현재까지 자타리의 작품에 관한 분석 및 연구가 그의 수집 방식의 측면에서 주요하게 이루어졌던 점에서 큰 차이점을 나타낸다. 즉 자타리의 작품은 아카이브적 특성을 갖기 때문에 고고학적 방법론으로 접근할 수 있지만, 작품을 구성하는 과정에서 나타난 매개적 특성으로부터 새로운 관점으로의 접근도 가능하다. 따라서 본 논문은 자타리의 작품을 분석하는 새로운 접근 방식을 제안하는 동시에 과거의 분석 방식이 지니고 있던 한계점을 확장하는 역할을 수행한다.

나아가 본 논문에서 시도한 작품의 매개적 특성으로부터 하이퍼리얼리티에 이르는 작품 형식에 관한 분석은 여타 다른 미술 작품에서도 응용 가능한 방법론이 될 수 있으리라 기대하는 바이다. 특히 디지털 기술의 발전으로 인해 다양한 이미지가 빠르게 생성되고 있는 현대 사회에서 미술 작품이 지향하는 가치와 의미를 분석하는 방법으로 활용될 수 있다는 점에서 본 연구의 의미가 있다.PA

[각주]

1) AIF는 1998년 사진작가 포아드 엘코우리(Fouad Elkoury, 1952-)와 사머 모흐다드(Samer Mohdad, 1964-), 자타리가 아랍문화권의 시각 이미지를 수집하고 연구하고자 설립한 비영리기관이다.

2) 이미지는 깊은 사실성의 반영이다. 이미지는 깊은 사실성을 감추고 변질시킨다. 이미지는 깊은 사실성의 부재를 감춘다. 이미지는 그것이 무엇이건 간에 어떠한 사실성과도 무관하다 : 이미지는 자기 자신의 순수한 시뮬라크르이다. Jean Baudrillard, Simulacres et simulation: 하태환 옮김, 『시뮬라시옹』, 민음사, 2001, p. 27

• 본 논문의 저작권은 필자에 있으며 이를 상업적 이용, 무단 복제 및 배포 등 불법적으로 이용할 시에는 저작권법 및 관계법령에 따른 책임을 질 수 있습니다.